【外観】

音茶楽/Flat4-粋(SUI)

(2012.07.15新規追加)

【外観】

標準で付いてくるイヤチップは、コンプライT200のMとLですが、ステムはMDR-EXシリーズと互換性があり流用が可能。

(写真はMDR-EX1000に付いていた、ノイズアイソレーションチップMサイズを装着)

また、UltimateEarsの10Proのチップなども何気に装着可能でした。

ひょうたんに取っ手をつけたような、不思議な形をしてゐるイヤホンであります。

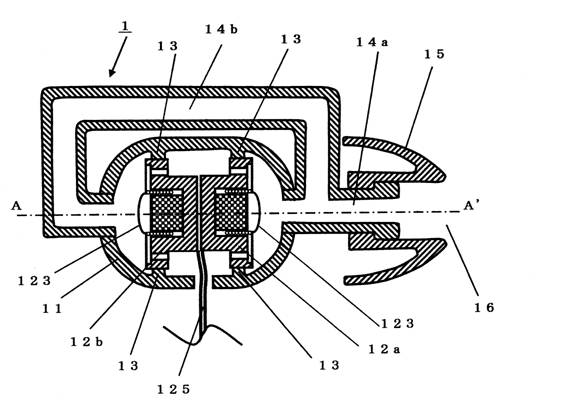

これは、内部に2つのドライバーを搭載し、音導管チューブで経路差を付けて音響的に結合しているためで、

閉塞された外耳道で発生してしまう6kHzの不快なピークをキャンセルする・・・というのが狙いだそうな。

メーカーのホームページなどに記載のあるとおり、特許も取得しているとのことです。(以下IPDLから抜粋)

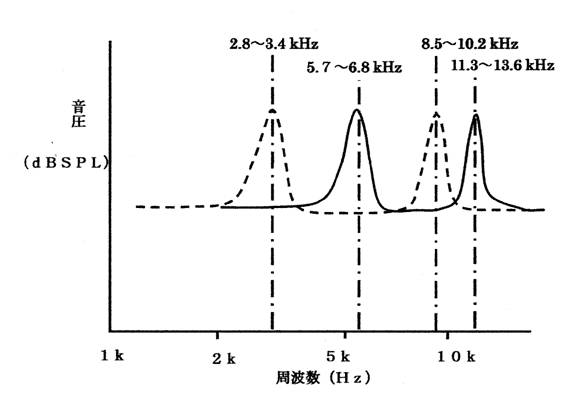

| 特許庁電子図書館(IPDL)から抜粋: 【特許番号】特許第4953490号(P4953490) 【発明の名称】ツィンドライバーイヤホン 【出願日】平成23年9月12日(2011.9.12) 【登録日】平成24年3月23日(2012.3.23) 【要約】 【課題】密閉型イヤホンを人間の耳に装着したとき、自然な周波数特性で音が聴こえるように、音響的な方法で周波数特性を改善する技術を提供すること 【解決手段】密閉型イヤホンは2つ以上の電気音響変換器を備え、独立に発生した音波は、独立の導音管を通り、外耳道入り口の手前で混合されて、2つの導音管の経路差の2倍の波長を持つ音波が減衰される。密閉型イヤホンにおいて特徴的に強く伝達される6khzの付近の音波を抑制して、聴きやすい音質に改善するものである。  【図7】反対方向に向けて配置した2つの電気音響変換器を備えた密閉型イヤホンの断面図  【図3】密閉型イヤホンの鼓膜位置での音圧−周波数特性図  【図6】2つの電気音響変換器を備えた密閉型イヤホンの音圧−周波数特性図 |

上の【図6】は、特許の文面には

「構造の密閉型イヤホン(ツインドライバーイヤホン)の音圧−周波数特性を実測した結果のグラフを示している。

実線は、本発明によるツインドライバーイヤホンで導音管の経路差を28mmとしたものの特性であり、破線で単一の電気音響変換器を備えた、通常の単純な構造のイヤホンの特性を重畳して示してある。

」

・・・といった説明があるので、このFlat4の周波数特性は概ね上の【図6】の周波数特性(実線の方)がデザイン・ゴールであり、実測値でもある・・・ことのよう憶測します。

さて、それでは俺様ちゃん測定では如何に?

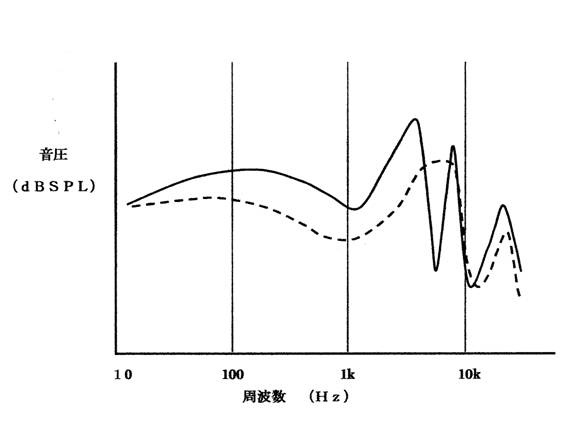

【周波数特性】(マイク:EarthworksM30>カプラー:内径7mmφ×21mm長>アナライザ:CLIO win)

※イヤーチップはMDR-EXシリーズ用のノイズアイソレーションチップMを使用。

ほぼ、特許に記載の【図6】に近い、6kHz辺りがポコンと20dBほど落ち込んだ周波数〜音圧特性が得られているやうです。

設計通り出来ている、という点ではなかなかのモノといえましょう。

しかしながら、個人的に幾つかの短所と思われる点も確認できる。

・ER-4Sのグラフと比較すると、2kH強に存在すべきピーク(解放された外耳道によるピークを模したもの)音圧が10dB近く不足している。※

(音声のフォルマントやバイオリンのスペクトルでおいしい所・・・等々が少し地味に聞こえてしまうのではないだろうか)

・そう大きくはないが、分かるであろう程度には5kHz前後ピークが残存している。

・7kHz〜10kHzの帯域も少し(数dB程度)音圧が高めのようにみえる。

※ER-4シリーズはDiffuse-Field Equalizationをベースとしたデザイン・ゴールを設定している[1]。(Diffuse-Field

EQ/ Free-Field EQは概ねこのようなEQ[2]。)

個人的には2.3kHzあたりを5dBくらい持ち上げるEQを施すと、ボーカルなんかの鮮度が増して良い塩梅でした。

【インピーダンス】(イヤホン非装着時、測定はCLIO fw)

インピーダンス特性では、5.3kHzに共振峰があり(装着時も同様)、サイン波をスイープすると個人的には聴感上もこのあたりで最もピーキーさを感じた。

この共振峰の理由はもちろん分からないけれど、カプラーに非装着でも発生しているため、このイヤホンのドライバー+ハウジングの振動系が持つ共振周波数ではありましょう。

【歪み率】@100dBSPL 1kHz 1/6octave Stepで測定(マイク:EarthworksM30>カプラー:内径7mmφ×21mm長>アナライザ:CLIO

win)

※1kHzが100dBSPLとなるボリューム位置で1/6オクターブ刻みで測定。

100dBSPLという大音量でも、THDは概ね0.1%程度(基音-60dB)と良好。

共振峰のある5.3kHz近辺でも0.5%程度(基音-45dB)であり、おそらく検知出来ないものと予想します。

BA型のER-4Sと比較してみると、低域はダイナミック型らしく歪みは十分少なく、高域では2次の高調波が支配的であることが分かります。(一般的には偶数次の歪みは気になりにくい、・・と言われているようです)

【参考:歪み率】ER-4Sの歪み率

【俺様ちゃんの感想】

イヤホンで6kHz前後にピークが発生する理由は、2つの要因に分けないといけないように思います。

(1)この機種(Flat4)の設計で考慮されているような、閉塞された外耳道(25〜30mmを想定)で発生する1/2λの共鳴。

(2)イヤホン自身で発生している共振。

・・・この(2)はなんだか当たり前すぎて、今更な感じですが・・・・チョットマッテクダサーイ。

例えばSONY MDR-EX500、MDR-EX-700、MDR-EX600、MDR-EX800ST、

audio-technica ATH-CK7、ATH-CKM70、 ATH-CKM99、CKS90LTD、

Panasonic RP-HJE900、Final Audio Design PIANO FORTE II 、

DENON AH-C700、Roland RH-iE3、Victor HP-FX300、HP-FX500、

beyerdynamic DTX 100、CREATIVE EP-830、SENNHEISER CX500、IE7、

・・・・など(ハァハァ)色々な価格レンジのダイナミック型の機種でもインピーダンスで共振峰が6kHz前後に発生しているものがあります。

(もちろん34kHz〜4kHz程度のものもありますので実態は機種に依存して様々です。)

これらの機種では非装着時でも6kHz前後の共振は発生しますので、外耳道の共鳴とは関係がなく、ヘッドホン自身の振動系が持つ共振によるものです。

例えばMDR-EX1000(φ16mmドライバー)の場合のインピーダンス曲線は以下。(装着時と非装着時のアニメ)

結局、イヤホンの場合には上記(1)(2)の2つの要因が重なってしまうことで、6kHzあたりがなんだかウルサイ!・・ってことになりがちなのではないか・・と憶測します。

だからどうすべきだ!・・・というアイデアはないんですけれどね。(´・ω・`)ゴメンナサイ

外耳道の共鳴よりも、このくらいのサイズのドライバーで発生しがちな大元のレゾナンスを何とかする方が効果的だったりして・・・

| 【謎コラム】BA型での両端閉管共鳴の回避のしかた BA型はER-4のような細身で小さなハウジングであれば、ダイナミック型より深く外耳道に挿入出来るため、閉塞された外耳道の残存容量を極端に減らせるメリットがある。 例えば1/2λの両端閉管共鳴を13kHz以上に追いやりたい場合は鼓膜から13mm程度の位置までチップを挿入すれば良く、これはハウジングが小型の多くのBA型ドライバー採用の機種で実現可能であります。 (詳しくは山米舛さんの素晴らしいBlog記事"How deep do you insert your ER4?"を参照。) つまり十分深く挿入することによって6kHzの1/2λ共鳴を回避することは、BA型では割合と普通に行われていることなのです。(それ故に、BA型はダイナミック型よりも中高域に品位がある、と世間的な評価がされているのではないだろうか。) またたとえダイナミック型のドライバーであったとしても、EtymoticResearchのmc5のように細身のハウジングを採用し、出来るだけ深く挿入できるようにすることも不要な外耳道内の共鳴を抑制する工夫となりましょう。 |

次に・・

個人差の問題。

このFlat4は6kHzの音圧をうまく下げることに成功しています。

成功していますが、仮に外耳道の長さの個人差が25mm〜30mmの長さに収まっているとしても

両端閉管の共鳴はFn=nc/(2L)ですから(cは音速、n=1,2,3...、Lは管の長さ)、n=1、c=340m/secとして

L=25mmで6.8kHz、L=30mmで5.7kHzと1.1kHz程度の幅はどうしても発生します。

加えてイヤホンを耳に押し込む深さの違いによってもさらにこの幅は広がることでしょう。(Lが増減するのと同じ効果)

従って周波数特性を見るところによると、半値幅でせいぜい数100HzしかないDipでは、この個人差を吸収しきれないことが想像されます。

かといって、半値幅を広げてしまうと、無用な部分まで高音を削ってしまうことになり、これもウマくなさそう。

現実的には個人差は試聴で補正するしかなく、バイパス管の長さが異なる複数パターンのモデル、あるいは着脱を容易にしたモデルを用意して

例えば、4〜7kHzあたりの純音をスイープして、ピーク感が最も少ない長さを選定してもらうのが最善ではないだろうか・・・などと妄想が広がります。

以上とりとめもなく、なんだか良く分かんない感想ですが、ブラッシュアップやカスタマイズすれば大変面白そうなモデルであります。