過去LOGその2

2010/11/21:

懐かしのAphex Twinの4を聴いてから寝る。

ジャケットが怖くてCDは買ってなかったのは秘密さ。

Twitterのマネしてサイトに書き込む、そんなダメ人間。

=================================

audio-technica ATH-CKM99のページ追加。

ソリッドで変わった見た目に感じましたが、音はどーなのかしらん?

ちなみに、ATH-CKMのシリーズは、何故かしらねど

「CMKだっけ?」と、自分は物凄い頻度で型番を間違えます。何故か?(訊くなと)

2010/11/21:愚痴を言ってはいけません

今日から、ARTAについてはDualチャンネルモードで測定することにしたのさ。

位相とか時間領域の応答が少し正確になることを期待しての変更です。

ちなみに↓このくらい結果が変わります。

【旧測定方法】ER-4P 周波数特性/位相応答

10kHz以上で特に位相が遅れてますよね?これはFA-66(録音)時の特性のようです。

【新測定方法】ER-4P 周波数特性/位相応答

録音機器変更(EDIROL FA66から、SONY XLR-4 + Ceative SB1240)と、

ARTAでのSingle ch測定からDual ch測定への変更後。

ほい。それなりに位相は遅れはなくなりますた。

振幅応答のほうは当然ながら全く変化はありませんね。

しかしなあ・・・

手間が掛かる割にはあんまり面白くはないような気もしたり。

周波数領域はオモロナイ、ということで・・・時間領域で見てみるとドーですか?

【新旧測定方法】ER-4P インパルス応答

ARTAはDual ch の測定にすると、立ち上がり部分がソレらしくスパっと見えるようになる点はナイス。(何故だかはよく分かりませんけどね)

それ以外は、あんまりこちらもパッと見た目では変わんないなあ。

まあ結論としましては、測定方法を変えてはみたものの、

そう劇的には変わっては見えないもんだとゆうことで・・・(泣)

2010/11/20:

あんまりネタもなく、

ここ半年くらいの俺使用頻度ベスト3のヘッドホン/イヤホンついて独りごちる。

もちろん主観バリバリです。

家用:

Sennheiser HD650 (大型オーバーヘッド)

使い倒して早6年。故障も目立った外観の劣化もなく、頑丈なもんですわ。

やや低音基調ではありますが、自分には適切なバランス。装着感も何気に優秀。欠点は開放型のため音漏れすること。あたりまえか。

外用1:

Bose QC15 (ノイズキャンセリングヘッドホン)

ノイズキャングセリング効果は強力で柔らかいイヤパッドも素敵。冬場のイヤーマフ代わりに使ってます。

ドンシャリですが、そんなに音はボケてもいないし、外ではいい感じに思います。移動中に音楽を切って安眠/読書用にもグー。

外用2:

Klipsch Image X5 (イヤホン)

イヤチップにShureのソフトフォームを付けて使用。スッと密閉性良く装着できるようになって大満足。装着すると目立たないデザインも良い。

こいつも低音基調のドンシャリ傾向ではありますけれど、それでいてマーラーから八木節までいける(?)クセの無さがあるように思います。ボーカルも自然で良い。

普通だよなあ・・・なんか。

2010/11/14:

えーと。グダグタとHM-602のページで書きましたが、

ノンオーバーサンプリングとは要するにコレです。↓

1kHzのサイン波再生

| |

HM-602 ヘッドホン出力

(NOS) |

m902 ヘッドホン出力

|

| オシロ波形 |

|

|

今日のDACでは、元々ガタガタのデジタルデータを、オーバーサンプリングやフィルタによって滑らかに出力していますが、

しかしNOS DACでは「元々ガタガタなんだから、いじらずにそのまま出しとけ」

・・・っていう感じなんですかね?(弱気)

その気持ちはなんとなく分かるような気もします。なんとなく面白いですし。

(そのまま階段状の波形を出しちゃうと高域は落ちるし、ノイズフロアも上がってしまい数値的にはもうダメダメなのは事実)

まあそれはともかく、

今回HM-602を聴いて結構意外というか面白かったのは、

出力波形は見てのとおり「むっちゃガタガタ」であるにもかかわらず、実際聴いてみるとさほどの違和感なし。

っていうかブラインドで判別出来る自信全くなし。

・・・・・という点。

おいらの耳なんていい加減なもんさね・・・としみじみ痛感したのでした。

========================================================

HM-602のページにRMAA測定結果など追加。

レトロ風な(?)測定結果が面白い。

しかし、狙いは何だったのだろうか・・・・

=======================================================

完全に忘れたころに届いていました

HiFiMAN HM-602のページ追加。

電源ONのレスポンスが悪くて、壊れたか?ってちょっとヒヤヒヤしてます。

2010/11/11:俺感想の戯言全開

前述のとおりイヤチップを換えてからというもの、MDR-EX1000は物凄くお気に入りになったのですた。

重低音が伸びて空気感&迫力もあるし、何よりイヤホンとしては中々に広い音場感もチャーミングではあーりませんか。

チップのチョイスって物凄く重要ですねん。

オーバーヘッドとイヤホンを比較しても詮無いことを承知でいいますると、

どちらかというとモヤモヤっとしたZ1000とEX1000は随分傾向が違うと思います。

個人的には圧倒的にEX1000が好きでございます。

とはいえ、欠点はやはり僅かにピーキーさを感じる5.6kHz。

これをもう少しだけ抑えて、遮音性の高いイヤチップでも付属すれば、もっと良くなったのでは・・とも思います。

まあ、所詮俺様のダメイヤーによる感想につき、どーでもいいことでしょうけれど。

2010/11/8:

MDR-EX1000付属のイヤチップがどうにも合わず、しかも外耳道への挿入が比較的浅いため、

俺耳での密閉度や遮音性は今ひとつ。

キッチリ密閉しないと、重低音まで弾む感じのプリプリした低音って出ないなあ・・・・

・・・と、俺様ちゃんには過小評価気味だったEX1000。

そんなこんなでいくつかイヤチップを試した結果、

monster turbineやBEATS IEなんかに付属のトリプルフランジチップがEX1000にピッタリはまるサイズで、

かつ俺イヤーには密閉度的に良好でした。

(Lサイズは型番MH-IE 3L、SサイズはMH-IE 3S。 3ペアで980円くらい。)

もしかしたら合う人もいるかもしれませんので、老婆心ながらご報告いたした次第でござる。

【monster turbine用のトリプルフランジ装着の図】

自分の耳に合うチップで、重低音までキッチリ出してプリプリさせませう。

2010/11/7:

BOSE AE2追加。

えー・・・あいからず適当な内容で失礼します。

=====================================

MDR-EX1000のページにインピーダンス測定結果追加。(【グラフ1B】)

個人的には、なかなかビックリなグラフ。

面倒くさがってやってませんでしたけれど・・・測らないとわかんないもんですね。あたりまえか。

周波数特性との密接な関係をみちゃいますと、インピーダンス測定はやっぱやるべきですね。

2010/11/4:

MDR-Z1000。

これ、なかなか面白いヘッドホンだと思いました。特性的に。

音は結構マイルド感。

長時間聴く場合は悪くないと思いますが、音場がかなり狭く感じるのは気になるかなぁ。

2010/11/3:お手軽になるのだろうかと

えー、先日「お手軽測定振興会」で、過渡応答の測定の問題を書いたばかりですが、

ARTAの「デュアルチャンネル」モードでうまく測定出来れば、

マイクとマイクプリアンプ以外については、もう測定の問題は解決じゃああるまいか!

・・・と思えてきましたので準備中。

デュアルチャンネルっていうのは、

マイクで拾ったスピーカーからの信号入力に加えて、

もう1ch余分にアンプで出力した刺激信号をそのまま入力してやって、インパルス応答を求めるための畳み込みに使用することで、

その結果、シングルチャンネルでの測定よりも精度を上げることが出来る・・・という手法だと思います。(また弱気)

実際にデュアルチャンネルでループバックすると、成功した測定環境と設定の場合、

こんな感じで↓、DA変換前の元のデジタルデータか?ってくらいの良好なインパルス応答が得られます。

<俺環境で成功したケース>

・再生:m902

・録音:RealtekHD

・サンプリングレート:96kHz

【グラフ1】インパルス応答:デュアルチャンネルモード LoopBack

音源データなみのインパルスが演算されてます。ギブス現象による根元のギザギザも殆ど全くないですよね。

すごいすごい。見事な畳み込み演算の精度也!

・・・といっても、冷静に考えれば、ほぼ同じ信号同士の相関ですから、当たり前といえば当たり前の話でしょうけれど、

それでも、現実のアンプ出力よりも綺麗なインパルスが演算されてくるのは、不思議な感じがします。

【グラフ2】ステップ応答:デュアルチャンネルモード LoopBack

ステップ応答もすばらしかとです。

【グラフ3】周波数特性:デュアルチャンネルモード LoopBack

Fs/2までキッチリフラットな結果。

【グラフ4】CSD:デュアルチャンネルモード LoopBack

CSDも歪みねぇ感じ。

・・・しかし・・・こんなナイスなデュアルチャンネルの測定でも、

やっぱり問題があるようです。(´・ω・`)

それはシングルチャンネルと同様の問題で、機器や設定の相性があることです。

ループバックはバッチリ!マイクとマイクプリを繋げていざ測定!ってやってみると、機器の構成や、サンプリングレートや、刺激信号の長さの設定によっては

何故か分からないけれども、演算に失敗しちゃうケースがあるんですよね。

96kHzは上手くいかなかったけど、48kHzは上手く行くみたい・・・とかね。

何かしら畳み込みの精度が確保出来ない事態が生じている様子ですが、自分は良く分かりません。

デュアルチャンネルの測定が安定して使えれば、測定機器で心配するのはマイクとマイクプリアンプだけになって、

非常に測定がお手軽かつ高精度になると思うんですよね。

2010/10/31:

お手軽測定振興会 2010年11月号 追加。

果たして、お金なんてチョッピリで、過渡応答はそれなりにはかれるのか?

・・という、わりとピンポイントすぎる内容です。

2010/10/30:無駄に高性能

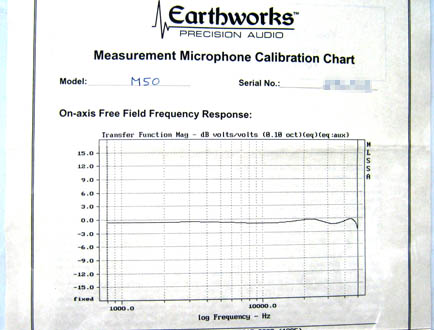

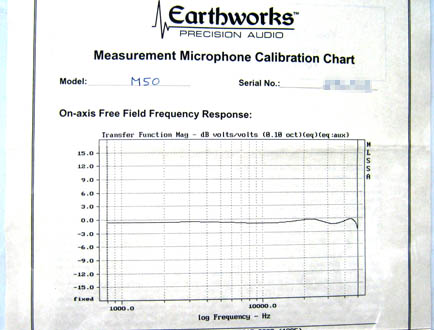

円高なので測定用マイク(M50)を導入いたしました。

だからなんだということはないですけど。

こんな校正チャートが付いてきます。(MLSSAで測ってるんですね(CLIOなんかライバルだったやつですね))

50kHzまでレンジで3dB以内に収まっており、めっさ優秀でござんす。

・・・・M30で十分すぎるのではあるまいかと、いまさらな後悔あり。

それより、測定系(レコーダー)の高域の位相遅れをなんとかすべきなのでわ!?>俺。

======================

測定の位相遅れなんとかする!・・と意気込んでみました。

色々とやった結果。

なんとかオーディオ帯域で振幅と位相がフラットなARTAの測定環境をデッチ上げる。

結局2点変更すれば行けそうです。

・レコーダーを、EDIROL FA-66→RealtekHDに変更。

・再生/録音のサンプリングレートを、48kHz→96kHzに変更。

「RealtekHD」ってなにさ?

・・・というご質問はごもっともです。

単なる安価なPCのオンボードのサウンドチップです。

なぜか、上記が手持ちのPCでオーディオ録音出来るデバイスの中では最もフラットな特性だったんですよね。

論より証拠。↓

【グラフ1】インパルス応答(LoopBack):

m902(ヘッドホン出力@96kHzS)→RealtekHD(録音端子@96kHzS)

いかにもsinc関数っぽい、とても素直なインパルス応答。

(「なんで、こんな根元がギザギザしたのが素直な応答なのか?」というのは、ナイスな問いです。

ご自分で調べてみましょう。 (え〜?))

インパルス応答がsinc関数に近いとゆうことは、

ローパスフィルタのカットオフは比較的急峻なもので、かつ位相はフラットなはずです。

・・・ということで周波数特性の方を見てみますと・・・↓

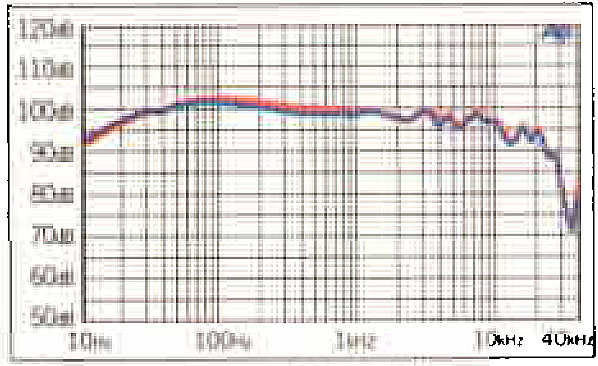

【グラフ2】周波数特性(LoopBack):赤線=振幅、 灰色線=位相

m902(ヘッドホン出力@96kHzS)→RealtekHD(録音端子@96kHzS)

インパルス応答に表れているとおり、オーディオ帯域でほぼ振幅と位相フラットでございます。

単純で素直な特性で、測定向きだと思いますよ。RealtekHD。

「高いオーディオI/Fとか持ってないし、測定出来ないス・・」

・・・とあきらめる前に、

オンボードでも、試してみたら高価な機器よりもイイ結果が出たりするかもしれませんよ。

実際、振幅特性は良くカタログにも謳ってありますが、位相はほとんど記載を見ません。

実際の高価な製品でも、位相はローパスフィルターの設計などに依存し、フラットとは言いがたいものが多いように思われます。

(インパルス応答のプリエコーを排除するため、わざとフラットでなくしている例もあると思いますから、一概にフラットの方が良いとも言えませんが・・)

こと測定に限った場合、かえって安価で単純なレコーダーの方が素直な位相特性で良いこともあるのでしょう。きっと。

2010/10/24:

edition10関係。

過渡応答など測定比較 追加しました。

懐かしの(?)edition7も測定してみました。

お好きな方はどうぞ。

==========================================

文句ばかりを言っても詮無いので、過渡応答も比較しようじゃあーりませんか。

ということで、条件をより揃えるため、バイノーラルマイクをはめ直したりせず幾つかの機種を1バッチで再測定。

ご参考のため、自分の測定系について書いておきます。

【俺測定系(オーバーヘッド編)】

タイトルページの下の方にも概要を書いてますが、

オーバーヘッドの場合の、おいらの 測定系は毎度のごとく以下のとおり、

・刺激信号再生:ARTA1.61(48kHzサンプリング LogChirp信号) >(SPDIF)> m902 > 測定対象ヘッドホン

・刺激応答録音:バイノーラルマイクSP-TFB-2(俺頭装着) > EDIROL FA-66 > ARTA1.61

また、インパルス応答はARTAにて算出していますが、その方法は、

入力信号のLogChirp信号と、刺激応答とをコンボリューション(畳み込み)してインパルス応答を得ています。

(ARTAでは、刺激信号として、MLS、リニアスイープ、ホワイト/ピンクノイズ、外部刺激信号も扱えます。)

最近の音響測定ソフトでインパルス応答を求める場合は、S/N向上やルームアコースティックを排除する観点から、

刺激信号として擬似パルスではなく、LogChirp信号やMLS信号といった、スペクトルをまんべんなく含んだ信号を使うことが多いのです。 |

えーと・・・測定はしたものの、グラフをまとめるのが大変である故、挫折するかもしんないので途中報告。

こんな感じ↓

【FR】HD650 vs edition10

【インパルス応答】HD650 vs edition10

過渡応答も、正直イマイチ感。

周波数領域の応答(振幅+位相)と、時間応答は物理的に表裏の関係であることを鑑みれば当たり前のことですが。

(大雑把に言えば、周波数特性に急峻で大きな山谷があるほど、過渡応答は悪くなる。)

音なんて、結局人それぞれの好みです。

・・・ですがのう・・・

とボヤキたくなっちゃいそうなので終了。

2010/10/23:

徹夜明けです。ヘロヘロです。

おにぎりしか食べてません。(おにぎり好きですけどね)

そんな俺様ちゃんのことはどうでもよいですね。

edition10追加。

パっと聴いた第一感想は、「なんかカーステっぽい音」という、我ながらわけの分からんものでした。

あと聴くほどに微妙なコモリ感と、強めのシャリシャリ感がボデーブロウのやうに効いてきてます。

要するに、徹夜明けなんでいつもより文句が多いだけかもしれんですが。

2010/10/20:積ん測

SONY MDR-EX1000追加。

作りかけすぎ。

FR見る限り、正常進化って気もします。

気のせいかもしれませんけど。

・・・っていうか聴けよ俺。

でも眠くて測定がやっとです。堪忍しておくれ。

2010/10/17:積ん読

蝸牛殻にある基底膜の振動について、ナナメ読みした本などから記述をピックアップ。

(以下、太字は引用部分。赤色の強調は管理人sonoveによります)

生理学的に最も前段のフィルターとも言えるもので、

人間の聴覚にとって最大級に強力な縛りとなっているのではないかと想像します。

実は・・・・

「ウェーブレット10講」(I.ドブシー著) シュプリンガーフェアラーク東京:

"実は,音を聞き分けるとき,我々の耳は少なくとも最初の段階でウェーブレット変換を用いている."

わお。かっこいい。

・・・ってな記述に刺激されたのです。

(1)

小野測器(ホームページ)/身近な計測-マスキング1:

実は基底膜の振動はマスキング効果(高い音が低い音で打ち消される効果)とも密接な関係があり、分かりやすい説明があります。

(2)

「聴覚・触覚・前庭感覚 (講座“感覚・知覚の科学”)」 (内川 惠二 編集) 朝倉書店:

”・・・振動は基底膜の基部(蝸牛の入り口側)から先端部(蝸牛孔側)へ向かって進む進行波となる。

進行波が先端まで伝わるのに要する時間は約3msである。

(中略)

入力した音が2つの周波数成分を含んでいる場合には、

まず高い周波数成分が蝸牛の入り口に近い基底膜上の場所を大きく振動させ、

ついで低い周波数成分が奥の方の基底膜上の場所を大きく振動させる。”

・・・うーむ。低音と高音で3msecの差があるってことは、当然ながら全く知覚なんかできません。

(視覚でいうと盲点のように意識されないんでしょうか)

こういう話を読みますと、ことさらに群遅延なんかにこだわっても、意味なさそうな気もしてきますわん。

一方、基底膜の振動は、単に受動的なものではなく、外有毛細胞の伸張による、

能動的な面も判明しており(1978年ケンプ)、その点に関する記述は以下。

”基底膜振動系は入力音圧レベルに応じて系の共振の鋭さ、共振周波数、利得の3つが同時に変化し、

弱い成分音に対しては共振の鋭さと利得を増加させ信号のSN比を上げて周波数分析を行っている。”

なお外有毛細胞は、基底膜上のコルチ器官の内側に、12,000個ほど存在し、

”半径5um、全長30〜80umの試験管型で”、 ”伸張距離は最大でも1um以下”だそうだが、

”その応答速度は20kHzを超える”

「アクティブノイズキャンセル機は音が歪むからダメだ!」などとよく言われますが

実は人間の内耳も、そのお仲間だったってわけです。

そらそうですわね。

「歪み無く正確に原信号を知覚する機能」よりも、

非線形性が大きくとも、オートゲインコントロールがあったり、ダイナミックレンジが広い方が、

生き残りには有利でありましょう。

それに音楽を聴く上では全く問題がない話ですので、細かいことはキニシナイってことです。きっと。

2010/10/11:

EtymoticResearch mc5追加。

・・・別にページ作らなくてもよかったかなあ。でもやっちゃったから仕方ない。

2010/10/9:

本屋に寄ったついでに、オーディオ関係の雑誌、単行本を立ち読み。

つらつらと思うに、オーディオの最大の謎は、デバイスの性能やその評価方法などではなく、

なにゆえオーディオの分野というのは、これほどまでに、言いっ放しで効果の程が未検証なおまじないの類の言説が多く、

かつ、個々人の自尊心と深く結びついているのか?

ということであります。

こういった考察は自分には無理ですが、相当に興味深いことのように思うんです。

2010/10/6:

Ety mc5。(白トリプルフランジで測定)

俺印象は極めて良好。これで1万未満としては相当に立派な感じ。

俺実耳でスイープすると、7.3kHあたりが派手ですが、それ以外はかなり自然。

オケなんかもそれなりにいける感じで、低音もEtyとしては結構元気な部類のようにおもいますです。

2010/10/2:

喫茶店にて、こうの史代のマンガを何冊か読む。

不覚にも読んだの初めてでございます。

ものすごい表現力と実験的な工夫・遊びも相当量。

よくよく見れば不条理でわけのわかんない現実と、

ソフトな内面のコントラストが強烈。

このかたのマンガは全部読んでみたいですわ。

2010/9/26:またジッター

操作方法習得のついでに、USBオーディオデバイスのジッタについて追加測定。

【測定条件】

再生条件:

WinXPマシン(6年前に買ったPentium4 3GHz スモールデスクトップPC)>DigiOnSound5で生成した24.0kHz@48k16bitのサイン波WavファイルをDigiOnSound5で再生

>USB1.1(LAOX秋葉原店の閉店セールで100円で買ったUSBケーブル)>ターゲットUSBオーディオデバイス(FiiO E7、m902)>ヘッドホンOUT(無負荷)>オシロスコープ(PicoScope5203)

オシロスコープ設定:

1GS/s、入力信号のローパスフィルタON(カットオフ1MHz)。

24kHzの出力波形を1000回取り込み、オシロでサイン波の幅を統計処理。

【注意事項】

サイン波によるジッタ測定なので、クロックパルスのようにエッジが立ってません。

ゆえに、電圧のオフセットやノイズの影響でエッジ間隔の測定に誤差が比較的大きく出やすいものと思われます。

さらに使っているオシロスコープは1GS/s(1nsec)サンプリング、アナログ帯域は250MHzなので、

時間軸の精度は数nsec程度ではないかと憶測します。

【グラフ1】FiiO E7

実売1万3千円くらいのお手ごろなポータブルヘッドホンアンプです。(USB接続DAC機能アリ)

ジッタ(Pulse Widthの標準偏差σ)は11.21nsecと出ています。(便宜的に値の大きい方を採用します)

【グラフ2】m902

実売20万円くらいの多機能ヘッドホンアンプ。発売後5年くらいはたってますので発売中の古参の部類と思われ。

ジッタ(Pulse Widthの標準偏差σ)は13.65nsecと出ています。古参とはいえ装置の値段とジッタの関係はなさそうな予感。あたりまえか。

【俺考察】

USB1.1接続のオーディオデバイス再生におけるジッタは、

標準偏差にて10nsec程度かそれ以下とお見受けします。

いずれも俺オシロスコープ(PS-5203)+エッジの緩いサイン波による測定限界程度と思われます。

人間が聴こえる上限とされる20kHzの周期でも5万nsecですので、

劣悪な通信条件でデータパケットのドロップが多発していたり、

プロセッサーの使用率が高すぎて再生アプリが処理落ちしていなければ、

ジッタは気にする必要のないものだと思います。

(この場合ジッタというよりは音の瞬断と言うべきでしょうけれど)

・・・いやまあ「俺は10nsecくらいは余裕で違いが分かるぜ」って方なんかは気にしてもいいですが。

|

2010/9/26:SlimじゃないほうのPico

PicoScope5203といたしました。ネタ的な意味でも。

こんなの↓思ったよりデカかったですわん。USB2.0でつないで使います。(ACアダプタ必要)

まだ子一時間しか使ってませんが、見た目がなんとなくショボイ点以外は普通に使えますわ。当たり前か・・・

【1kHz±1Vの方形波を使ってプローブの補正儀式ちゅうの図】

お遊びでウインドウの下半分に山ほど統計情報を表示させています。任意の波形キャプチャー(トリガ)回数分の標準偏差(σ)が勝手に出るのはすごく便利そう。ジッタ測定とかね。

ソフト(付属のPicoScope6)の操作性については、もはやデスクトップな普通のオシロのボタンやツマミなどのアナロジーをほとんど採用しておりません。

この点は好みが分かれそうです。

とはいえ、やること/やれることは、数万円〜数百万円のデジタルオシロも大差ないんで、いっぺんメニューの位置なりアイコンを覚えればいいだけのことです。

おれ、この調整が終わったらPCオーディオのジッター測るんだ・・・(フラグ)

そんでタタかれてフテネしちゃうものと先読みいたします。

2010/9/23:あさっての方向へ妄想中

PCベースのデジタルオシロを更新したく妄想ちゅう。

激しく便利っす。PCベースのオシロ。

【俺選定条件】

・アナログ帯域200MHz以上、1GS/s以上、メモリ長10M以上という条件。

・そして出せるのは20マソまでだ!(血涙)

・・・結構贅沢です。メモリ長については特に数字の根拠ないですが、テクトロのように「今時2.5Kポイントとかどうなのよ?」っていうだけです。

かなり調べて以下どちらか2択!

・Agilent U2702A

・pico technology PicoScope5203

メーカー的に老舗で安心なのはもちろんアジレント。

・・・しかし

アジレント U2700はメモリ長は32Mもあるにもかかわらず、何故か波形の保存は画面上に表示される1250ポイントに制限される、という激しく謎な仕様が引っかかる。

一方PicoScopeの方は、メーカー的にネームバリュー無く、大丈夫なのかい?って感じ。(失礼。メーカーサイトを見ると仕様説明やソフト更新などはなかなか真っ当です。)

悩みますわん。もちろんネタ的にはPicoの方だけれども。

(ホントは計測器って個人で買う場合は、中古屋で校正済みのものが一番お得と思いますが、PCベースのは中古のタマが無いみたいなんですよね・・むう)

2010/9/21:またジッター問題

結局のところ、USB1.1の伝送であっても、真っ当な数万のUSBオーディオ装置であれば、アナログ出力で発生するジッターって10nsecもないでしょう。

データ化けについても、ACKやNAKのハンドシェイクなしの、再送なし&投げっぱなしの通信ではあるにせよ、データパケットにはCRC-16-IBMが付いてます。

データ化けが発生していたらCRCチェックで「データパケットごと捨てられる」だけのことであって(音声が一瞬プチッとデジタル的に瞬断することでしょう)

アナログ信号のように「微妙に音が変質する」などということはないものと思います。

(極めて低い確率でしょうけれど、CRCが一致するような化け方だったらありえますが、そんな心配はする必要ないと思います。それ以前にブチブチ音が飛んで使い物にならないでしょうから。)

結局のところ、誤差はゼロではないし、データ化けも起き得るけれども、それらが発生した場合、どんなことが起きて影響の度合いがどんな程度なのか?を掴まないと、

ヤミクモに危機感を煽られるだけで、フェムト秒までいっちゃったところで何の解決にもならないと思いまする。

2010/9/20:掲示板での宿題

俺測定ではこんな感じでした。

個人的には、CK10とCK90PROの中間くらいの高域を持つ機種があれば良さそうだなあって思います。

あくまでこのグラフによれば、ですけどね。

2010/9/20:ジッターのなぞ

「PCオーディオfan」をもう少し読む。

D/A変換前のデジタル信号のジッターの精度が重要だとしきりに強調しているようにお見受けしますが、

今日的な製品において、ですよ。

クロックのジッタ低減が、最終的なアナログ出力信号の品質に大きく影響することなんてありえるの?

全く人間の知覚限界以下では?

・・・ってな疑問を感じずにはおれませーん。

今日では数万円程度の安価なオーディオ装置のUSB-DACであっても、

手持ちの250MS/sのオシロスコープでアナログ出力信号を観測しても、(例えば24kHzのサイン波出力を1マイクロsec/Divで観測)

トリガーした波長の時間揺らぎは全く確認も出来ないレベル。

つまり現実のアナログ信号出力で発生しているジッタは、多くとも10ナノsec程度なわけです。

ジッタの量を多めに見積もって10ナノsec程度発生していると仮定した場合でも、

24kHzで僅かに0.024%周波数がズレるだけのお話であります( 24kHzの信号の周期は41667ナノsecなので、10/41667*100=0.024%)。

同様に12kHzなら0.012%、1kHzなら0.001%でございます。

多めに見積もって、しかもワーストケースでも0.024%しか発生しえない周波数のズレを

人間の耳が検知できるとは自分には思えないのでございます。

結局のところ、「ジッタがXXピコセコンド向上!」って宣伝されましても、これ以上向上しても人間様の耳には判別できるもんではないと思われ。

ピコセコンドの判別とか到底無理だし、6桁ほど多いマイクロセコンドくらいからしか判別無理なんじゃないかいな?

・・・と、ワタクシメは非常に疑問に思います。

【図1】ジッタを観測しようとした例

m902をUSB入力して、ヘッドホン端子から24kHz信号(1/2fs)を観測。

オシロスコープのPersistence(残像)モード10secで、トリガー毎に24kHz信号波形を残像させるように表示している。

(つまり24万回重ねがき)【9/21訂正:トリガーは毎秒数十回程度なので、せいぜい数百回程度です。間違っていてごめんなさい。】

しかし、24kHz信号の周期41667ナノsecに対して、ジッタ(10ナノsec未満と推測される)はあまりにも小さいため周期のズレは全く確認できない。

これ以上ジッタが向上したところで、人間の聴覚で良化したことを判別できる可能性はゼロだと思うんですが、どんなもんでしょうか。

2010/9/19:

「PCオーディオfan」 という雑誌を買う。

PCオーディオになって、スピーカーケーブル、インターコネクトケーブル、電源ケーブルなんかから、

USBケーブルや、クロックのジッタにフォーカスされるようになっているようにお見受けします。

個人的には「吉永小百合のナレーションが何歳に聴こえるかにこだわった。」

・・・という「USBケーブル クロス・レビュー」って記事にのけぞりました。

ちなみに「ワイヤーワールド/STARLIGHT STB(23,100円/2m)」なるUSBケーブルが一番若くて「28歳」とのこと。

・・・・若すぎなのではないでしょうか。

世の中すごいことになってますね。

2010/9/12:RMAAはじめてみますた。

やっぱRMAAしないで適当なことを言ふのも気がひけますな・・・

ということで、やってみますたRMAA。全然使い方とか知らないぞRMAA(笑

・・・こんな感じかな?っていういい加減に測定してみます。

俺測定方法は、以下の通り。

(1)RMAAで校正データとテスト用wavファイル作成(44.1kHz/16bit)

(2)DAPへwavファイルを転送

(3)16オーム1/4W1%の金被抵抗を負荷抵抗として、レコーダー(SONY PCM-D50)に接続。

(4)校正用ファイルをDAPで再生しつつ、録音レベルが-3〜-1dBに入るようDAPのボリュームを調整。(PCM-D50側は録音レベル90に固定)

(5)テスト用wavファイルをDAPで再生しつつ、PCM-D50で録音(44.1kHz/16bitのwavファイルで録音)。

(6)録音したwavファイルをPCに転送し、RMAAで解析して結果を得る。

うー・・・結構面倒ですが愚痴は言うまい!(言ってる)

注意事項としましては、

それなりに現実的な条件とするため、16オームの負荷抵抗付きとしていますので、

無負荷時よりも厳しい測定条件でございます。

(無負荷だと良い結果になりすぎちゃうのです。)

では、さっそく測定結果!

nano6th vs. X1060(16オーム負荷時のヘッドホン出力)はこんな感じになりますた。

その他幾つか測ったSummaryはこんな感じ。

|

nano 6th |

iPhone4 |

iPod touch 1st gen |

Sony X1060 |

| Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB |

+0.03, -0.40

|

Good

|

+0.02, -0.16 |

Very good |

+0.28, -2.52 |

Average |

+0.09, -0.78 |

Good |

| Noise level, dB (A) |

-89.8

|

Good

|

-90.2 |

Very good |

-89.5 |

Good |

-89.6 |

Good |

| Dynamic range, dB (A) |

89.8

|

Good

|

90.2 |

Very good |

89.4 |

Good |

89.5 |

Good |

| THD, % |

0.028

|

Good

|

0.0068 |

Very good |

0.046 |

Good |

0.079 |

Average |

| THD + Noise, dB (A) |

-68.3

|

Average

|

-79.4 |

Average |

-65.9 |

Average |

-59.7 |

Poor |

| IMD + Noise, % |

0.015

|

Very good

|

0.012 |

Very good |

0.075 |

Good |

0.072 |

Good |

| Stereo crosstalk, dB |

-57.8

|

Average

|

-72.4 |

Good |

-65.6 |

Good |

-44.5 |

Poor |

| IMD at 10 kHz, % |

0.063

|

Good

|

0.014 |

Very good |

0.109 |

Average |

0.093 |

Good |

| General performance |

Good

|

Very good |

Good |

Good |

nano6thは何故かクロストークがイマイチよろしくないですが

それ以外はまずます良好なのではないかと。

一方SONYのX1060はデジタルアンプであるが故に、歪み率やノイズについてはどうしても見劣りがします。("Poor"もあるのね・・・厳しいなあ。)

それは仕方ないとして、何故かこちらもクロストークがよろしくない。nanoより悪いのは謎です。

・・・俺の測定ミスなのか?

2010/9/11:

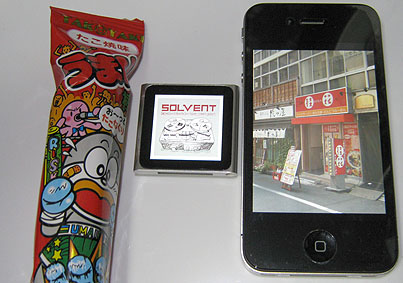

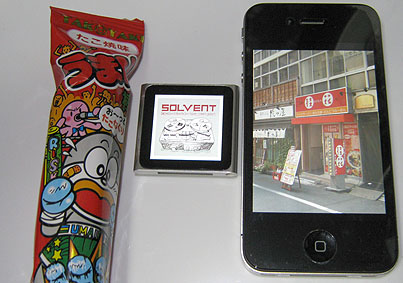

iPod nano 第六世代。(測定追加)

【大きさ比較】左:うまい棒、 中央:nano第6世代、 右:iPhone4

ちいさ!

小さすぎるため、タッチパネルの操作が難儀することもありますが、サクサク動く点は良好。

音質はおいら的には申し分なしでござんす。

最近、音質面も頑張ってる気がしま〜す。

S/N良好っぽく、SE535でも殆ど全く気にならない点が特にグ〜。

グ〜っていえばエドはるみ最近みないぞ。関係ないか。

===================================

最近のiPodについて。

ネット上のモノ好き・・いや献身的な皆さんにRMAAで測ってもらえそうな項目については自分はあまり測ってはいませんが

(S/N、歪み率、クロストークなんかね)、

そもそもRMAAで測れるような項目は概ね最近のiPodは優秀だったわけで、

さらにここ2年ばかり発売されているiPod、iPhoneについては、出力インピーダンスも概ね2オーム以下と、

もはやDAPとしては十分な低さではないかと思います。

この上iPodのヘッドホン出力の音質を大きく向上出来るパラメーターはもはや殆ど思いつかず、ローパスフィルタ設計の見直しくらいのような気もします。

(しかしローパスフィルタについてはサンプリングレート44.1kHzというCDのAUDIOフォーマットの問題がそもそもの元凶なため、完璧な解決方法は無いようにも思われ)

ですので、音質改善については、もはやあと少ししか天井までの距離がなさそうにも思いますので、

イコライザーをもちっと改善したほうがよっぽど良いかもしれぞ、iPod。

っていうか他の機種に比べて見劣りしてますやん。イコライザー。

本体操作ではプリセットからの選択しか出来ないし。

10バンド+クリアBASSっぽい何かとか、無理なんでしょうかと。

===============================

こ・・・これは!・・・wwww

干し草を固める機械に飛び込んでようかんマンっぽくなってみる

2010/9/4:

この暑さはいつまで続くのかと。

それはともかく、当サイトですが、

とっちらかっていることと、ホームページビルダーで開くのが重くなってきたため、

整理&引越し検討中でござんす。

========================

密かに尊敬しております鹿野司さんのブログで、「正義は我にあり」式の糾弾のイヤらしさが書かれております。

(なんだか最近の俺のようでちょっと反省しちゃいますが。)

特に自分に落ち度がない場合は、とりあえず自分は糾弾される心配はナイわけですから

正義の行動ってのは、容赦のない、フルボッコ的無慈悲なものにエスカレートすることがありますな。

(見ようによってはクレーマーと同質の非人間性だ)

しかーし!・・・だ。

正しさってのは相対的なもんで、正義の反対は別の正義で、悪の反対は別の悪

ってのもまあよくある話なので、いざ正義を行わん!とする方は、まず自身を省みてみよ、っつーことで。

2010/8/29:

<俺学習帳>に

その3:BA型イヤホンの周波数特性ってどんな感じ?追加。

単にまとめただけですので、改めて見る必要はナシ。俺備忘録でございます。

====================================

本屋にて雑誌物色。

もうさ・・・自分の反省も込めて言えばですよ、

レビュー記事ってもう少しなんとかなんないんすかね。あまりにも言いっ放しすぎ。

「このシチュエーションではこういうお約束だよね」ってなぐあいで、

「次元が違う」だとか「今まで聴いたことないXXXX」・・・とかなんとか書くことに意味があるのかと。

(これなら幾つかのパラメータや、スパイスとしてちょっぴりトリビアルな情報を入力すれば、スクリプトで自動生成出来ちゃうんじゃないかしらん。)

そんで時間が経って後継機や上位機種が出ると、何故か知らねどまるで今気付いたかのように、

旧機種の欠点を一気に書き連ねるっていうのも怪奇現象でございます。

(確かに、サイドバイサイドで比較すれば、相違が明確なのは当たり前で、実際に改善されている項目もあるでしょうが

レビュワーとしては、全体の位置づけに関する感覚があまりにも鈍いことを露呈しているだけではないのかしらん。)

ようするにワイン輸入業者による、毎年お約束のボジョレヌーボー評の如きものであっていいのかと。

自分としてはレビューとして期待しますのは、

その筋のハードな専門家(できれば工学博士くらい持ってそうな元同業者)による、

ハードなレビューを年1回くらいポコっと出版してくれるのが良いような気がするのです。

ということで、偉そうに書きましたが、俺様ちゃんの反省としましては:

・紋切り型/定型的/ポエムな書き方は避ける。(全部は無理ですけど)

・できるだけ根拠や前提は省略せずに書きましょう。

・古い記事を読み直して反省会実施(汗)

とゆう感じです。

2010/8/22:

中野/らーめんKaeru(ラーメン) 追加。

==================================

「空間音響学/コロナ社」ホゲホゲと読む。

章ごとに独立した解説記事をまとめたような体裁なので、やや冗長なところもありましたが、

方向・空間の知覚について、データを多数のせて、コンパクトに要点がまとまっている点がナイス。

これで価格ドットコムへ行っても大丈夫さ!(なにが?)

関係ないですが、この本、喫茶で読んでいたのですが、

所々で興奮しまして「おおー!?」と子声で口に出してしまうこと数回。

絶対変な人だと思われているのに違いないのです。

アタリです。

2010/8/21:

Final Audio Design / FA-BA-A1。

最低限だけで申し訳なし。モチベーションが全く上がりません。

========================================

8kHz以上問題につきまして

カナル型イヤホンの測定結果(F特)を見ると、同じイヤホンを測定しているのに

どれもこれも8kHzあたりから上の高域の応答が特に違っています。

じゃあ、なんで8kHzあたりから食い違うのさ?えっ!?

・・・という疑問につきましては、

事態を非常に単純化してみてみますと、理由は単純でございます。

単純化のために、測定時の「イヤホンの先端と、マイクの振動板の間」を、「単なる両端を閉じられたチューブ」としてみますと、こうなります。【図1】

中学生の理科でやりましたよね?

【図1】両端閉管で近似した場合の第一共振

で、この両端閉管の長さL(mm)を変化させてみると、以下の【グラフ1】のように共振周波数が変わります。

【グラフ1】両端閉管の場合と、片側閉管の場合の、管の長さと第一共振の周波数の関係

(音速=340m/sとしてExcelで適当に作りました。本当は温度によって補正すべきですかね)

※ただし、イヤホンやマイクロホンの先端は実際には平坦ではないので、

実際には共振はぼやけたように周波数が広がるものと思います。

(ちなみに、青線は片側閉管でイヤホンをしてない時に相当。人間の耳が大体3kHzくらいで共鳴することが分かりますよね。)

さて、今は両端閉管の場合を見ていますから「赤」の線を見てみますと、

8kHzあたりというのは、大体21mmくらいの閉じた管の長さでの共鳴に相当します。

人間の外耳道の長さは25〜30mmですから、外耳道の入り口から4mm〜9mmくらいに、

イヤホンの先端があるような状況と概ね一致するはずでございます。(先端が平らだとした場合ですけどね)

もっと高い周波数、たとえば10kHzあたりに第一共振がある場合は、グラフからL=17mmですので、

外耳道の入り口から8mm〜13mmくらいと深めにイヤチップを入れているような状況と概ね一致するはずでごわす。

以上から、 カナル型イヤホンの8kHzあたりの高域のピークは・・・

・外耳道へどのくらい差し込むか?によってピークの発生する位置は数kHz変わる。

・具体的には、5mm変わると概ね2kHz程変わってしまう。

といったことが分かります。

BA型のイヤホンでは、多くの機種について、5kHz以上の周波数応答を外耳道内の共鳴に頼っているはずですから、

8kHzあたりの第一の共鳴の周波数は、かなり重要なポイントであると思います。

(測定においては、ピークが高域に寄り過ぎると、5kH〜10kHzあたりの音圧がグラフ上で貧弱に見えてしまう。)

にもかかわらず、このように容易にピークの位置が変わってしまうわけなのです。とほほ。

しかも外耳道の長さは個人差があるでしょうから、どこにピークが出来るのかサッパリ分からないと思われ。

ということで、結論!

カナル型イヤホンの周波数特性について、

自分で測定したり、他人の測定結果を見る場合は、

7〜8kHzから上の周波数は信頼性が極端に落ちることを念頭に置くべし、です。

(というか原理的には一致しないです)

2010/8/19:俺使用頻度ランキング

ここ半年くらいは、使用頻度順にこんな感じ。

だからどうだってーことは全くないですが。

| 頻度 |

機種 |

俺主観のひとくちコメント |

| 1 |

BOSE QuietComfort15 (外用) |

音は見事にドンシャリ。外ではこのくらい元気でもいいかも。

NC効果大で極めて重宝してます。イヤパッドの肌触りが良く快適。 |

| 2 |

UltimateEars TRIPLE.Fi 10 PRO (外用) |

これもドンシャリ。イヤホンの割りに迫力がある音でいい感じ。

比較的浅く外耳道にインサートするタイプなので、耳が痛くならない点が良い。 |

| 3 |

Sennheiser HD650 |

やや低音基調。音や装着感はとても良い。5年ほど愛用。

HD800より圧倒的に使用頻度高し。

|

| 4 |

AKG K1000 |

高音寄りの傾向。とっくに生産中止。完全オープンエアー故に開放感は最高。

しかし低音は70Hz以下が弱く、日本人には側圧がキツイ。 |

| 5 |

DENON AH-D7000 |

やや低音基調。高音も滑らかな感じでキツさがあまりなく聴きやすい。

あと、最低共振周波数の低さが異様(30Hz以下!)。これは低音出ますわ。

|

| 6 |

Ultrasone edition8 |

かなりのドンシャリ。特に重低音と、6kHzあたりの高音の強調は良くも悪くも個性的。edition7/9/8とチューニングの傾向はほぼ同じ。どれも装着感はあまり良くないが8が比較的マシな気がします。

|

| 7 |

STAX SR-404 Limitted |

フラットな特性。開放型のヘッドホンとしてはおそらく原理的には最も理想的な過渡特性を持つであろうコンデンサー型。

Limitedでパッドの密着性が上がり、若干低音の量と伸びが増したようで好ましかったです。SR-507ではどう変わるんでしょうか。

|

2010/8/15:

昨日の日付も間違っていました(コピペして8/12のマンマでした)。失礼しますた。

このようなボケナスですから、他にもおかしな内容沢山あるでしょう。くわばらくわばら。

さて、ファイナルオーディオのheaven-aを試しております。

・・・しかしすごい名前だなぁ。heaven-a。

どうでもいいか。

そして先ほど本屋にて、

「オール イヤフォンガイドブック2010ー音楽ファンのための最新・注目・実力イヤフォン120機種徹底試聴ガイド〜」(ムック)

を(長いなあ)立ち読みしてきたということもあって、ワタクシメもポエミー(笑)かつビビットな表現にてレビューを展開してみたいとも思ってみたものの、

「気持ち悪いから止めろ」と一蹴されるのは明らかなのでありまして、いつものとおりにやるのでございます。

=========================

・・・などと生意気を書いていますが、結局おいらも同じこと。

言葉で説明しにくい事柄(音)について、あいまいな言葉を多用して説明したところで、何にも分からんのではないかと。

もっと簡明で直接的な感覚語で説明するしかないような気がします。

少なくとも、分かりにくい内輪の言葉(ジャーゴン)や、あいまいな言葉はなるだけ使わない、って意識することが必要ではないかと。

全然使わないってのは無理でしょうけれど、わざわざそんな言い方しなくても・・ってことあるでしょ?

「切れ込み」、「スピード感」などはまだなんとなくって感じありますが、

「色気」とか「ほぐれ感」、「ダンサブルで躍動感あるサウンド」、「芯を残しながらふわっと膨らませる傾向で」とか、いきなり言われてもなぁ。

(日常生活で、そんなこと言われたら「それってどういう意味?」って聞き返すか、もしくは「(やっかいそうだから)聞かなかったことにする」のどちらかを選びますわ。)

わざと分かりにくい表現にしてる場合って、

相手をわざとケムにまこうとしている場合か、自分も良く分かってない、ってケースが多いと思うんですよね。

(えー、言うまでも無く俺のことですけどね)

2010/8/14:なつやすみ自由研究 / カナルタイプの周波数特性を簡便に測る

相対比較出きればいいや、ってのであれば超簡単にできますのでやってみま〜す。

1.準備するもの:

(1)バイノーラルマイク ROLAND CS-10EM

9000円くらい。エレクトレット型のコンデンサーマイク。プラグインパワー対応なのでPCのオンボードなんかでも大概使えますね。

(2)周波数特性が測れるパソコンソフト+PC

メジャーなところでは、WaveGene+WaveSpectraなんかがお馴染み。

ややマニアックであらせられる方にはMySpeakerとか、ARTAとか色々お好きなやつでどうぞ。

(3)内径7mmのシリコンチューブを10cmかそこら。(東急ハンズの切り売りの最小10cmで70円くらいでした。)

2.カプラー(マイクとイヤホンを結合する部分)の作成:

本式のはIEC 60711準拠でこんなのらしいよ。

無いものねだりはやめまして、概ね以下のルールでカプラー作りませう。

・ルール1:内径は概ね人間の外耳道の直径7mm〜8mmφくらいにすること。

・ルール2:人間の外耳道の長さは25mm〜30mmくらいらしいので、このくらいの長さのカプラーにします。

<作りかた>

作るっても、シリコンチューブをはさみで切ってるだけです。

・内径7mmのシリコンチューブを27mmの長さにカットします。

・CS-10EMのお尻(マイク部分)にキッチリはめます。

以上!

まじで?

【完成図】

切るだけなので、10秒くらいかな・・・はは。僕は27mmで切りますた。

3.早速測定してみる:

今回も毎度お馴染みARTAを使ってみました。

【測定中の図】

こんなかなりダメな感じ写真ですが・・・ちゃんと測れんのかと。

【グラフ1】測定結果

黄色=今回の測定結果、(参考:赤色=いつものEarthworks M30の結果)

結構イケテルと思うんですよ。(ダメ?)

8kHz以上の応答が違うのは、カプラの内径や、マイクカプセルの容積やらで共鳴する周波数が変わるためなので仕方なし。

なお、実際の人の外耳でも共鳴の周波数やピーク値は、この信州大学工学部での実験で示されているように(特にFig.5)、

特に10kHz以上の高音においては、個々人のバラつきは極めて大きく、もう絶望的な感じ。何が正解かという答えは無いっす。

割り切りが必要でして、せいぜい測定条件は変えないよう努力するようにはしましょう。

いや、このあたりがイヤホンの個々人の好みの差の由来の一つのだと思うんですよ。

さて、ここでちょっと脱線!

聡明なる皆様におかれましては、

「ん〜?なんだかどのBA型のカナルイヤホンのグラフも、高域がいつもストンと落ちているんだけと何故だい?」

・・・というような疑問を、ふと持たれた事はないでしょうか?

ぼかあ疑問に思いましたね。(「自分の測定がデタラメすぎるから?」ってのが真っ先にうかびましたけどね。)

この答えは、以下だと思います。(弱気)

(A)コンデンサ型マイクロフォンは振動板の変位を電圧値に変換している装置である。

(B)カナル型イヤホンの振動板(というか、ダイナミック型やBA型など、バネ〜ダンパー〜質量モデルで近似できるもの全て)は、

基本的には周波数に応じて下図の【グラフ2】のような変位をする。具体的には最低共振周波数(fs)以上で-12dB/octの割合で変位が少なくなっていく。

(C)密閉されたカプラ内の空間(外耳道に相当)では、マイクロホンの振動板は、イヤホンの振動板の変位に比例して動かされる。(ここがラウドスピーカと違うところですね)

(D)上記(A)〜(C)により、基本的には、fs(イヤホンでは通常2kHz〜5kHzくらいか)以上で-12dB/octの割合で音圧が低下していくことになる。

(実際には、10kHz以上の高域では特に、カプラ内での共鳴によるピークが多数発生します。このピークの状況は上信州大学の実験のとおり個人によって全然違うことが予想されます。)

・・・ってことかと。

※ダイナミック型のカナルイヤホンはまた話が別になります。

ダイナミック型は振動板が柔らかいため、一般的には完全に密閉させずにハウジングにリーク穴があけてあったりします。

(空気を逃がさないと振動板が空気の圧力に負けて正常に振動できなくなってしまう)

よって、ダイナミック型は密閉度がBA型よりも低いため、fs以上で-12dB/octにはなっておらず、

むしろラウドスピーカーのようにfs以下で音圧がダラ下がりになる傾向となっているのでありましょう。

【グラフ2】周波数に応じた振動板の変位(俺Excel計算値)

【グラフ3】ER-4Pのインピーダンス

ご覧のとおり、ER-4Pの最低共振周波数(fs)はおおよそ2.3kHzであります。

(難しく言えば、fs以下の周波数では「弾性制御領域」、fs以上は「慣性制御領域」と言って、振動に支配的な要因が機械的なバネの力から質量に変わっている。)

ゆえに、ER-4Pの周波数応答は単純なカプラーの中では【グラフ1】のように、

基本的なカナルタイプのイヤホンの周波数特性の傾向としては、

「fs(2.3kHz)以上で、-12dB/octの割合で音圧が低下している。」ってのはまあ仕方ない(?)ことなんですわな。

(本格的なカプラーでは、この基本特性に加えて、如何に人間の外耳道「らしく」高域の共鳴を発生させるか?っていうスパイスを効かせているわけですわ。)

これがER-4SやらER-4Bとなると、ドライバーにインピーダンスやコンデンサを加えて、電気的に高域を増幅させているわけです。

脱線ここまで。

さあみなさんもどんどん測ってみませんかっ!(返事なし)

2010/8/12:なつやすみダメ人間カミングアウト

えーとですね。以下、興味の無い人には全くしょうもない話ですのでご注意。

オーバーヘッド型のヘッドホンの測定について。

適当に自分の頭+バイノーラルマイクを使ってデタラメな測定をしております。

相対比較が出来ればイイヤ!・・・とは言ったものの

それでも、あんまりデタラメはさすがにマズイだろ俺。

・・・ということで、それとなくガッツリと参考にさせていただいておるのが、ドイツのstereoplay誌の周波数特性グラフでございます。

まずは「少なくともHD650は似てなきゃダメだろ。jk」・・・という謎の思い込みをしまして、

俺測定リファレンスであるところの、HD650がそれとなくstereoplay誌と似た測定結果となるような、

バイノーラルマイクとその装着方法をチマチマと幾つか試したわけです。

大体以下のマイクを今までに試してます。

<試したバイノーラルマイク>(いずれもプラグインパワータイプ)

(1)・SOUND PROFESSIONALS/SP-TFB-2H (バイノーラルマイク)

(2)・アドフォクス社/BME-200 (バイノーラルマイク・イヤホン)

(3)・MICROPHONE MADNESS / MM-HLSO-MICRO(タイピンマイクをバイノーラルマイクに流用)

(4)・ROLAND/CS-10EM (バイノーラルマイク・イヤホン)

で、このうち測定結果が最も似ていたのが(1)でしたと。

しかし・・・

このSP-TFB-2Hはそもそも、ここの写真のように装着するもので、マイクの位置は外耳道から数mm飛び出すようなかたちになってしまいます。

これが原因なためか、周波数特性上数kHzの位置に局所的に深いディップが発生しがちでした。

で、装着方法をカナルタイプのイヤホンっぽく、外耳道にある程度埋め込めるよう、以下の簡単な改造をしました。

【写真1】マイク(SP-TFB-2H)を少し改造

上:改造前、 下改造後(ER-6用のフォームチップを流用)

えーと・・・・

見ての通り、耳にはめるアーチ状の樹脂をはずして、

代わりに、外耳道にある程度押し込んで固定出来るように、

ER-6用のフォームを少し加工してマイクを収めてます。(接着剤使用)

これでめでたく、外耳道の入り口よりも中に、マイクを入れられるようになりました。

・・・アホですか俺はと。

さて、この測定の問題点は:

・マイクの装着位置(外耳に入れる深さ)が毎回僅かに変わるため、周波数特性の再現性はBME-200やCS-10EMなどよりもやや劣る。

(装着は慣れの問題でもありますが、慣れも必要としないBME-200の再現性はなかなか良いものでした。)

・自分の頭をダミーヘッドと使っているので、生体雑音(心音や血流音、筋肉から生じる雑音)や、表面状態の微小な変化は避けられない。

といったところですが、「こまけぇこたぁいいんだよ!」・・・と開き直るしかない次第であります。

こんな適当な方法ですが、結果はまあまあ達してるのではあるまいかと、不遜にも思っているのですが、どんなもんでしょう?

【比較その1】HD650の周波数特性

Stereoplay誌のグラフ

|

俺自家製版

縦横スケール、スムージングを1/6octとして合わせてみました。

仔細にみればそれなりに違いますが、まあその・・概ねこのくらい合っていればよいのかなあと・・・(適当)

・低域の盛り上がり(側圧に依存)

・13kHzあたりのディップの深さ

なんかは違いますわな。 |

【比較その2】edition8の場合

Stereoplay誌のグラフ

|

俺自家製版

低域、特に200Hz以下の盛り上がりが違いますねん。側圧(空気もれ)の違いでしょうね。

あとは6kHzあたりのピークも派手メにでちゃってますかな。

・・・まあそれなりに特徴は出てるぞってことでヨロシク。・・・はぁ。 |

・・・とまあ、みなさまにおかれましては、こいつを反面教師の踏み台にしていただきまして、

もっとウマイ方法で測定していただけると幸いでございます。

とはいえダミーヘッドとか買っちゃダメですからね。(別にいいか)

2010/8/11:なつやすみ新型カナブン

SE535追加。

・・・やるの気ない測定結果など。あいかわらず暑くて困ります。

2010/8/11:なつやすみ俺懺悔 <歪み率測定のまちがいについて>

この際はっきりいいますが、

おいら間違ってたよ・・・

間違ってたというのは、以前良くやっていた歪み率の測定方法に関してです。

具体的にはARTAのLog-Sweptサインを刺激信号として歪み率を測定すると(Farina method)、

ヘッドホンやイヤホンでは上手く測定出来ていなかった、ということです。めんごめんご。

物凄く短時間(数秒)で歪みが測定出来るっていう、超うれしいメリットはあるんですが(しかもインパルス応答を算出するのと同時に計算できる)

どうもヘッドホンやイヤホンのような、空気室で共鳴が強く発生する場合には上手くいかんようです。

Farina methodってすげーっ(測定超楽チン)て思っていましたので、誠に残念でもあります。

ヘッドホンやイヤホンの歪み率の測定については、

昔ながらの、Stepped-Sine(1/3オクターブ、とか1/6オクターブ刻みに測っていくやつね)+バンドエリミネーションの方が良いようでございます。

というわけで、・・・・ごめんなさいね・・・orz

なおARTAの名誉のため申しますが、

ARTAでもSTEPSを使えば普通のStepped-Sineで歪みの測定はバリバリに出来ますのでそこんとこよろしくです。

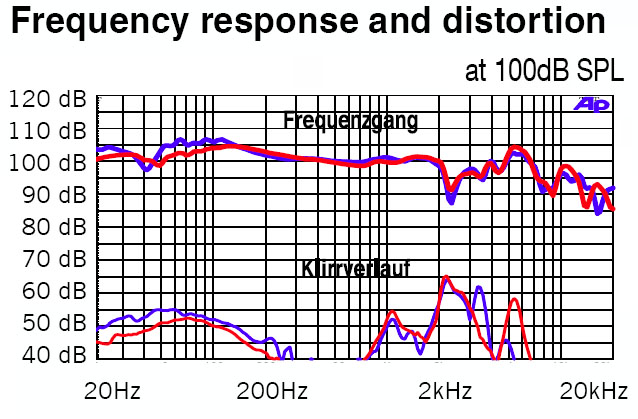

【上手く測定出来ていない例】 ARTAのLog-Sweptサインによる(Farina method)ER-4Pの歪み率測定

1〜2kHzに歪みが集中しすぎている点や、低域の大振幅で歪みが少なすぎる点、全体的に歪み率がフラットすぎる点(−80dBって、えーと0.01%ですから異様に良すぎ)

・・・などなどの点で、オカシイですわな、うん。

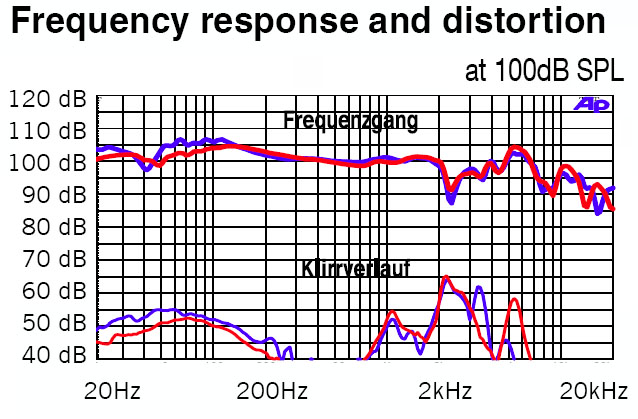

【少しはましな例】 Sttepedサイン(1/6Oct.)、CLIOを使用。

そして何故か生意気にもStereoplay誌風の表示にしてみますた(笑)

まあ大体-50〜80dBくらい(0.3〜0.01%)の歪みでありまして、まあこのくらいではないかと。

今回100dBSPL(@1kHz)で測定してみたかったのでCLIOを使いましたが、もちろんARTAのSTEPSを使って同様の測定は可能良し。

今回の教訓:

・己の測定方法を疑うべし。可能ならば複数のmethod、複数の測定系で結果を比較してみよう。

・事前に測定方法の弱点を調べてみよう。(泣)

・ここのサイトは間違い多いので要注意だぜ。ハイホー。

|

2010/8/9:謎企画 <なんとなく好きなヘッドホン集>

Bose QuietComfort15(QC-15)でごます。

もはや完全に情が移るほどに秋冬には使い倒しておりますた。

ノイズキャンセリングがQC2より随分強力なんで、乗り物で快適なんですわ。単四電池1本で本当に40時間くらい持っちゃうのもナイス。

音はかなりのドンシャリ傾向でありますが、結構自分は好きですね。

【周波数特性】Bose QC-15 (なぜかHD650との比較)

100Hz以下の低音が派手。5〜6kHzあたりの高音も派手。

でも意外とイイ線いってる気がしません?(ダメかな?)

(悪く言えば、特に5〜6kHzの影響か、少しカンカンというかシャンシャンというか金属的な付帯音がある気がします。おいらはあんまり気にしませんが。)

見てのとおりのドンシャリ野郎ではございますが、特に乗り物の中で音を絞り気味にして聴くシチュエーションでは、

人間の耳の感度的に(等ラウドネス曲線)、かなりいい塩梅な気がしてます。

<オマケ>【歪み率】

1/6OctのStepped Sineで測定。

NC機なので、歪み率はあんまり良くはないですが(THDで0.2%@1kHzくらい)、まあこんなもんでしょ。

比較のため、同じ音量(@1kHz)での非NC機の歪み率を測ったものを下にUP。

DENONの密閉型。AH-D2000です。THDは0.1%@1kHzくらいかな。

まずまず良好なのではないかと。

edition8。THDは0.15%@1kHzくらい

しかし重低音部の歪みが物凄く大きいような。(3次の歪みなので、大振幅時の変位の飽和の問題か。)

・・・俺測定の問題なら良いのですが。

あと2kHz、2.7kHzあたりでもピーキーに歪みが出ていて、2次の歪みが結構大きい様子。この辺で分割振動してるんではないかと思われ。>(インピーダンスとFRグラフ参照)

2010/8/8:間違えても平気っす

いつも思うんですが、

オーディオ関係のBBSってどうして荒れやすいのん?というか

結構いい大人が参加してるのに、大人げ無さ杉なのはなんでですか?

(大人げない、っていうのは「自分の言うことが正しい」って答えをあらかじめ決めちゃってる態度ね。)

間違えるな!というのは無理ですけども、

間違えた!と思ったら、できるだけ自分で調べて、ゴメンナサイして直せばいいだけだと思うんです。

何より自分の間違いに気付くのは面白いことですよん。

2010/8/7:

B&W P5追加。

暑くて困ります。秋冬向きのような気もします。

2010/7/25:

文章大王。いいなあ。

明治時代には「ゲーム脳の恐怖」ならぬ「野球脳の恐怖」が存在した!

な・・なんだって〜〜っ!?

ゲームが1本100万円だったあの頃

こちも良い味出てます。共感。まあ結局はダメ人間だということですが。

========================================

iPadのページにiPhone4の測定追加

・・・・まあ、あんまり変わんないです。

==============================

俺メモ:

最小位相フィルタの実装方法については

このあたりを参照かも。

http://users.ece.utexas.edu/~bevans/papers/1999/icassp/icassp99talk.pdf

http://www.hpl.hp.com/personal/Niranjan_Damera-Venkata/files/ComplexMinPhase.pdf

フィルタ係数がなんだか複素数なんですがどうしたらいいんでしょうか?

・・・・っていうダメな俺様なので何にも出来ませんけれど。

2010/7/24:

先日から、自分がテキトウなことを書いてしまっている、

iPhone/iPadのインパルス応答の件。

普通にローパスフィルタとしてバタワースフィルタ(デジタルフィルタで実装かしらん?)を使っていて、

その特性がそのまんま出ているだけのような気がしてきまスた・・・(;´Д`)

↓デジタルフィルターのシミュレーションによる、バタワースフィルタのインパルス応答の例

(ココのナイスなJavaアプレットを使わせていただきました。←【注意】音が出ます)

・・・タップ数なんかもちろん良くわかんないので超テキトウですが(ヲイ)、良く似てますわ。

|

【参考】

デジタルフィルタについては、↓こちらのCidさんのサイトを参考にさせていただきました。

http://elecworld.blog13.fc2.com/

特にココ。

今は無き(あるのか?)フルエンシーDACや(ATH-DHA3000には新潟精密のDAC載ってましたよね。たしか。)、

最小位相フィルタを実装したDACだとかCDプレイヤーの話も面白い。

そんなのあったんですねい。・・・

最小位相フィルターですが、プリエコーが撲滅出来る代わりに

・ポストエコーが増加してしまう(リンギングがなかなか収束しない)

・位相がフラットにならない(インパルス応答波形が非対称なので位相は直線になりえませんわ)

・・・というバーターがありますので、古典的にFs/2で急峻にカットするタイプ(DA10みたいなSinc関数に近いIR波形ね)とどっちが良いのか?

っていうと個人的には微妙な感じ。世の中そう上手くはいかないもんです。

イコライザーの一種みたいに気に入れば良いかも?くらいに思っとけば良さそうでございます。

|

2010/7/19:

ヘーイ!?iPhone/iPadインパルス応答の尾っぽはナンだい?

iPhone/iPadは44.1kHzにダウンコンバートでもして出力してんのかい?

・・・・48kHzのパルス信号を再生して得たインパルス応答を眺めて、フトそんな考えがよぎりました。

iPhone3GSで、44.1kHzのパルス信号を再生した場合も測定してみませう。

| |

インパルス応答 |

周波数応答 |

44.1kHz

(注:録音は44.1kHz) |

|

|

44.1kHzでも48kHz同様の位相の遅れ/リップルがありまして、どうもダウンコンバートはしておらず(少なくともダウンコンバートに起因したモノではない様子)、

もともと狙って因果的、最小位相(※)っぽいインパルス応答にしている・・・ようにも見えます。(BBSでのタマカさんから教えて頂いたリンク参照。感謝。)

狙ってるとしたら、結構ちゃんと考えてるんだなあ・・・・あたりまえか。

「いや別に狙ってないヨ」 ってなことだったらイヤンですが。

(※)時間領域ではマイナス時間部分の値がゼロで、周波数領域では振幅(実部)と位相(虚部)がヒルベルト変換の関係になつている・・・はず。

2010/7/18:

iPadの測定追加。

2010/7/11:

Head-Directのイヤホン、HiFiMAN RE-ZERO。

またHiFiMANです。イェイ。

4極ミニプラグで、昔のSHARPのポータブルMD用のイヤホンと同じようなプラグ。アサインも同一なのかどうかは自分は知りません。

(個人的には、あんまり4極には興味はないのです。ゴメンナサイ。)

えーと・・自分としてはムラがありすぎな気もするHead-Directの製品群ですが、

イヤホン/ヘッドホンは結構好きです。

(なお、イヤホン/ヘッドホンは故障が多いとか報告もHead-Fiなんかにあるようですが・・・

自分は今のところハズレはひいていないので良く分かりません。なんにも知らないなあ俺。)

で、このRE-ZEROですが、俺感想としてはナカナカに好きな音です。

外で使うには若干高音寄りで線が細いう細い気もしますが、スッキリして明瞭な感じはナイスだと思いまーす。

・・・そんなおいらのたわごとはどうでも良いとして、周波数特性を取り急ぎ測ってみますた。

【周波数特性】Head-Direct/HiFiMAN RE-ZERO

いや。これはなかなかグッドな周波数特性(俺主観)。GJGJ。

他の測定は、なんか今日は蒸し暑いので省略。

・・・う〜む。

それはともかく、ますます俺評価が混沌としてしてきたぞ、Head-Direct。

2010/7/10:

小さいタブレット購入。

だんだん良くなっていて感心しますわん。

2010/7/9:

audio_technica_ATH-CK30LG追加。

暑くてやる気どんどんダウン。

==================================

オヤさんのサイトが見れなくなっているヨ・・・・・ (´・ω・`)

2010/7/4:

あまりにも自分のサイトは見づらいので少し項目ごとに仕分け中。

・・・自分で探せないし、備忘録としても役立たず。