デジタルアンプはどうしてもS/Nと歪み率は不利ですが、それ以外でよかった探しをします。

【グラフ1】Sony NW-X1060 インパルス応答

なかなか綺麗な見た目のインパルス応答ではないかと。

とはいえ、もちろん、細かいところはFFTなり解析しないと分からないんですけどね。

過去LOG

2010/6/27:

秋葉原/牛丼専門 サンボ追加。

久しぶり。つーか学生ん時以来か??

=======================================

ビンボー暇なしで、もりもりと疲れております。

締切日 仕事のふりしてこんな板。

2010/6/20:

ビクター HA-FXC71の感想追加。

2010/6/19:

ベイヤーT50pを結構買う気満々で試聴。

んー・・・これも地味メな音に感じるなあ。

そして側圧が自分には緩めなせいもあるのか、低音が少し弱めで、ちょっとこじんまりした俺印象。

手で押さえるとそれなりに少し良い感じにはなりますが、それでもまだちょっと伸びが不十分な気がするのです。

これは他の試聴機でも確認してみる必要がありそう。

結局T1に続いて様子見状態継続。

===============================

IEMアンプモジュールに記事に少し追加測定(インパルス応答波形、周波数応答比較追加。)

===============================

HiFiMAN HM-801のページに、IEMアンプモジュールの感想を追加。

某Head-fiにpostした内容とほぼ同じです。

おいらはこの時すごく腹が立っていたんです。

・・・正直、スポンサーが入るのはあんまり良いことないと思います。

2010/6/13:

不覚にも・・・

はやぶさが最後に撮った地球の写真。

久しぶりにリポビタンD、飲みましたよ。

2010/6/12:

不覚にも笑ってしまいましたとさ。

※6/13追記。

すみませんでした。

「今日の一句」http://shaka.web.infoseek.co.jp/haiku/のサイトは、スクリプトに対して一部のウィルス検出ソフトが反応するようです。

悪意のあるサイトとは考えにくいのですが、直リンクは削除しました。

掲示板にて「Avira AntiVirがウイルス検出」する旨の情報をいただきました。どうもありがとうございました。

なお自分の使っているカスペルスキー2010では反応なし、でした。

2010/6/6:X1060のいいところ探し

デジタルアンプはどうしてもS/Nと歪み率は不利ですが、それ以外でよかった探しをします。

【グラフ1】Sony NW-X1060 インパルス応答

なかなか綺麗な見た目のインパルス応答ではないかと。

とはいえ、もちろん、細かいところはFFTなり解析しないと分からないんですけどね。

【グラフ2】Sony NW-X1060 振幅/位相応答

FFTして、周波数領域でみますと、ローエンドと、17kHz以上の音圧がちょいと落ちてますが、高域の位相はナイスです。

【グラフ3】Sony NW-X1060 BASS BOOST 1/2/3の効果

BASS BOOSTは60Hz辺りで効いており、BOOST 3で+12dBくらい。妥当な感じのEQではないかと。

<続く>・・のか?

2010/6/1:HM-801 vs. iPhone 3GS

いくつかの物理特性のみで比較してみる。

audibleかどうかは難しい問題なので出来る限り無視。(ヲイ)

ぶっちゃけ、外で使うポータブル機ですので、そんなにこだわってもなぁ・・・・という気もしますが、

現在のDAPの物理的な特性の一端を見てみるのもまた一興かと。

特に結論はありませんよ。うん。

| HM-801 | iPhone 3GS | |||

| FR/Phase |   |

|

||

| 【辛口謎ジャッジ】どちらもNG。 いきなりですが、iPhone、HM-801両方ともダメです。エッヘン。(超偉そう) HM-801は、良かれと思って高域のゲインを落としているんでしょうが、有り体に言わせていただければ余計なお世話です。 ヘッドホンメーカーのチューニングも存在しますから、余計に相性が発生してややこしいだけなのではないかと。 一方iPhone3GSは高域の位相が結構な勢いで遅れています。 でもまあ、個人的には、5kHz以上なので定位感などにも問題が出るとは思いませんが、冷徹に物理特性で見るならばダメダメですな。 |

||||

| Distortion@1kHz |  |

|

||

| 【辛口謎ジャッジ】iPhone3Gの方が良好。 みたまんまで申し訳なし。しかしiPhoneでもまだ随分歪みやノイズを減らせる余地はあるのではないかと思います。ガンガレ。 |

||||

| output impedance |

|

|

||

| 【辛口謎ジャッジ】iPhone3Gの方が良好。 出力インピーダンスが高いと、定電流駆動に近づいてしまい、 ヘッドホン自身が持つインピーダンスカーブに相似の音圧変動を発生させてしてしまうからです。 (ER-4Pのケーブルに抵抗を入れると、ドライバーのインピーダンスカーブに従って、高域の音圧が上がってしまうのと仕組みは同じ。) インピーダンス特性に起伏が多いヘッドホン/イヤホン(特にマルチドライバーのBA型イヤホン)を、 出力インピーダンスの高いアンプにつないだ場合は、(仮に出力インピーダンスが十分0オームに近いアンプを基準とするならば)かなり違った音になることが予想されます。 Shure SE530の例では、以下のようになります。 【SE530のインピーダンス】  ここで、 iPhone3GSの出力インピーダンスを2オーム。 HM-801の出力インピーダンスを18オームとすると、 出力インピーダンスがほぼ0オームのアンプと比較して、以下のような絶対的な音圧の変動を生じることとなるでしょう。

1kHzの音圧を基準として、相対的な周波数特性の山谷の増加は、 iPhone3GSでは、5kHzで-1.48dB程度の変動ですが、HM-801では-6.67dB程度も変動することが予想されます。 上は予想ですが、実際に測ってみたのが以下のグラフです。 【HM-801、iPhone3GSで再生した際のSE530の周波数特性の相違】 1kHzの音圧が同等になるように再生(stimuli=16bit/44kHz 60secLinearSweep)  さて、この違いはaudibleか? ・・・という点については異論はあるとは思いますが、それなりに多くの人にとって違いが分かるのではないでしょうか。 (具体的には、HM-801の方が、高域が大人しく、こもった音に聴こえる。) |

||||

2010/5/29:

FiiO E7の投げやりな感想追加。

==========================================

いま何故か一部で熱いHiFiMAN。

HM-801のカスタムイコライザーについて測定追加。

2010/5/25:HiFiMAN HM-801のファームを0.17に上げました

<5/26追記:ごめんなさい。グラフ中の綴りが間違っていたのでこっそり直しました。"Engneering"とか"Engeneering"とかね。いい加減だなあ。俺。>

記念に測定しますた。

今回は、48kHz/16bitのパルス波(wavファイル)を負荷抵抗16Ωで再生したインパルス応答を、

EDIROL R-09HRで96kHz/24bitのwavフォーマットで録音し、これをARTAに入力して解析しました。

位相も測っときましょうね。

| インパルス応答(ヘッドホン出力) | 周波数/位相応答(ヘッドホン出力) | |

| HiFiMAN HM-801 |  |

|

| 【参考】LavryEngineering DA10 |  |

|

お気づきのように、HM-801の高域のゲインを落とすフィルターは、高域の位相にも影響を及ぼしています。

(これはアナログフィルターやIIRフィルターではある程度避けられないことです。)

ちなみにイコライザーをかけた例では、こんな応答になります。

当然ですが、他のDAPと同様にIIRフィルタでしょうから、イコライザーをかければ位相は崩れます。

やっぱ、自分はDAPとかアンプは出来る限り振幅/位相をフラットな特性にしておいて、

FIRフィルタで自由にイコライジング出来るのが理想だと思う次第であります。

(オーバースペックかつ、チャレンジングなHiFiって感じね。w)

設定が直感的でなくて難しい、という課題はあるでしょうけれど、DAPでも不可能では無いと思うんですよね・・・なんか無理なのかしらん?

なお、HM-801はファームver.0.17でもまだイコライザにバグがあり、

スライダーでは各バンドでプラスマイナス10段階選択できますが、実際には、なぜか2段階ごとにしか変化しません。

つまり2dBずつしか変化しない、というバグがあるようです。

これは個体差じゃないと思いますが、お時間のあるかたはお試しを。

2010/5/19:Twitter風

ヘッドホンやDAPは再生装置でありますから、

基本的にはテクノロジーの文脈で評価されるものだと思うんです。

(意匠は別ですよ。うん。何にでも例外はあるものでございます。)

美しい形容詞を沢山使ってレビューや宣伝をしたくなる気持ちは良く分かりますが(自分が好きなものは誰だってそうしたいですわ)

結局のところは、ファインマンさんの言うとおり、

For a successful technology, reality must take precedence over public relations,

for nature cannot be fooled.

・・ということだと思うんですよね。

2010/5/16:

ごめんなさい。

昨日の・・・というか、ずっと前からですが、図1は間違いですわね。

マイク端子につなぐ方のプラグもグランドの線つないでくださいね。

2010/5/15:LIMPによるインピーダンスの測定

(簡易版です)

| 【注意!】 DAPやアンプ、ヘッドホンを破壊する危険性があります。 各自の責任において、以下をご参照ください。 ピース。 |

(1)ケーブルを作ってください。(図1)

(図1)ケーブルと、ケーブル接続図

測定誤差を増やさないため、ケーブルに使用する参照用抵抗は、あらかじめ正確な抵抗値が分かっているものを使用すること。(精度1%以内のものが望ましい。)

(アンプやDAPをつないだ場合には、これは電子注入法と同様なインピーダンス測定になると思われます。対象アンプの入力端子は、あらかじめ短絡してから測定してください。)

(2)ARTAのWebサイトからArtaSetup161.exe をインストールしてください。

(3)LIMPを起動して、以下のDemo modeで起動してください。(図2)

Demo modeでは、Save/Loadを実行できませんけれど、その他の機能には制限がありません。

ですからグラフを作成してキャプチャを取ることは何ら問題がありません。

(図2)LIMPをDemo modeで使用する

(4)SetUp>Soundcard Setupで、オーディオデバイスの選択をしてください。(図3)

(図3)Soundcard Setup

(5)作ったケーブルを、サウンドカードにつないでください。

(6)SetUp>Generatort Setupで-10dB程度の出力となるように、出力値の調整を行ってください。

必要であればコントロールパネルでサウンドデバイスの録音や出力のボリュームも変更してください。

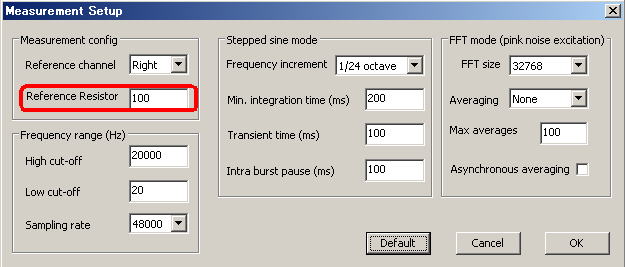

(7)SetUp>Measurement Setupで、上の(1)のケーブルで使用した抵抗の値を入力してください。(図4)

(図4)100オームの抵抗をReference Resistorに使った場合の例。

(8)測定対象のDAPやアンプのヘッドホン端子にケーブルを接続する。

必ずしも必要ではないとは思いますが、左右chの感度レベルの相違について、"CAL"メニューで校正を行うことによって、より精度を確保できます。

また、測定精度の確認のため、既にインピーダンス値が分かっている素子や回路を事前に測ってみるのは良いアイデアです。(例. 精度1%の金属皮膜抵抗)

(9)測定信号を①"Gen"で選んだ後、②"StartRec"で測定を行ってください。(図5)

(Stepped Sineは測定に時間がかかりますが、より美しいグラフを得られます。)

(図5)測定画面

(10)出来あがったグラフを見てにやにやしましょう。

==========================

...というわけで、

インピーダンスを測ってくれる物好きな人を増やすべく、機械翻訳でもそれなりに意味が通じそうな書き方(?)をしてみたんですが、ダメだったかしらん?

実際、偉い人の作ったナイスなソフトのおかげで、ケーブル1本を作るだけで非常に簡単に、そして安価に測れます。

(もちろん、気に入ったらソフトウェアのライセンスを買いましょう。)

幸い、インピーダンスはマイクロフォンによる音響的な測定と比較すれば、かなり安定性と精度があり、

音響的な測定と併せてみれば、とても有益な場合が多いと思うのです。

2010/5/11:

head-fiのHM-801の測定結果のスレッドが熱いなあ。

(おいらにその元気を分けてもらいたい・・・)

それはともかく。

俺的には、(たまたまでしょうが)負荷抵抗が同じ16オームの測定結果が見られて、ラッキー。

2010/5/9:

ラウドスピーカーにおきまして、完全な定位を再生できるシステムってどんなん?と妄想しますれば、

リチャード・ハイサーさんがおっしゃいますように、リスニングポイントで、録音した時と完全に同じ時間的・空間的な音波の動的な状態がホログラフィックに再現されるシステムでありましょう。

これを実現するってーことは、リスニングポイントをとりかこむ球面上に無数のスピーカーを埋め込んだ、超すごいch数のシステムになる・・・ってことかと思われ。

(しかも球面内で音が反射しないようにしないとダメでしょうし、大変そうです。っていうかそのまえにどーやって録音するんだい?ってことですが。)

まあ単なる妄想ですが。

対して、2chステレオ再生といえば、その球面にたった2つのスピーカーしかない状態のごときもので、音波の完全な再現にくらべれば

ものすごく荒い近似なわけで、これはどうしたって不自然な面はありますわ。(ホログラムvs.単なる両眼ステレオ画像のようなもんですかね)

よって2chステレオの定位は、個々人の感覚や経験から勝手に湧き上がるイリュージョンに頼らざるを得ないってことでありましょう。

・・・ということで、あんまり深くこだわっても答えのないことなのではないかと。愚考する次第です。

==================================

定位やバイノーラルに関しては、この解説論文が面白かったです。

ありがたや。

・頭部伝達関数(HRTF)の個人差ってめちゃ大きいですやん。(図7)

(これだとバイノーラル録音で、あんまり効果を感じない人がいても不思議じゃあないかもなあ・・・)

・無響室内でレーザポインタや拘束具(!)などで注意を払って、ダミーヘッドや被験者や測定器を設置しているのに、

HRTFの測定誤差は結構大きく、平均振幅スペクトル距離(SD)という尺度では、計測サイトの違いで5~6dBもの計測誤差を生じている。(図8、図9)

(サイト1と2は立派な無響室なのになあ・・・この辺の記述が切実で誠実で素敵w。)

・被験者の頭の動きに追従する動的バイノーラル再生を行うと、多少のバイノーラル録音・再生の正確性がなくても、定位感の歪みが著しく改善する。らしい。

(あれですかね。定位の問題解決にはやっぱ頭の動きが重要なんですかね。)

・ 後半には、AKG K1000とER-4Sが登場~っと。

(ミーハーな俺)

・ハンダづけミスで逆相接続したときの、バイノーラル再生の結果の記載あり。

(ころんでもただでは起きない姿勢がナイスです。)

2010/5/5:

とりあえず調べてないけど、イヤホンの音像定位の謎~。

「どーして、全く同じ音源を再生しても、音場が「広い」と感じるイヤホンと、「狭い」と感じるイヤホン/ヘッドホンがあるのでしょうか?」

わかんないんだよなあ・・・うん。

(A案)

例えば、左右chで微妙に位相に違いが出て(ドライバーの最低共振周波数やら、分割振動のあたりでやら、マルチドライバーならネットワーク起因で・・)

そんでもって、左右chの位相差やらでステレオイメージが左右に膨らむ・・・のか?

両耳への到達時間差を感じるのは、たぶん数十usecは必要でしょうが、なんとかそのくらいなら局所的な帯域なら位相差が出そうな気もします。わかりませんけど。

いやいや、そうでなくて

(B案)

音場が広く感じる機種は、Diffse-Field EQ.風に

どちらかと言えば低音が相対的に多く、高音のしかるべき位置に(?)ピーク/ディップがある周波数特性の機種なら

脳が勝手に「こいつぁ広いぜ」って勘違いしてくれる・・・・のか?(これはG.Theileさんも言ってたことだし、ありそうなことです。)

はたまた、

(C案)

振動板の位置が、鼓膜から離れている方がいいのさ。なぜかは知らんよ。ふふふ。

・・・うん、(C)は無いと思いますが、わかんないです。

(B案)、かなあ?・・・

2010/5/4:抜粋

俺備忘録として追加。(俺メモ)

2010/5/2:ミミの非線形歪みの実験

700Hzと960Hzのサイン波を同時に再生すると、かすかに440Hzが聴こえちゃう(!)という実験。

| 【じっけんファイル(wav)】700Hz_and_960Hz.wav 700Hzのサイン波に続いて、960Hzのサイン波を同時に再生しているだけです。 ・・・しかし2音が同時に鳴り始めると(後半3秒)、 なぜかしらねど、かすかだが440Hzの(A音)が聴こえはじめてしまう。

|

・・・聴こえるかな?自分はわりとしっかりA(ラ)の音きこえますた。

OK。自分の耳は歪んでるよ。w

これは「結合音」(combination tone)というらしく、以下の規則性があるそうな。

| 2つの周波数f1とf2のサイン波を同時に提示した場合(ただしf1<f2)、 内耳で周波数が2*f1-f2のエコーが発生し、本人にも聴こえることがある。 (※参考文献1) |

要するに内耳で発生している混変調歪みの如きもので、

上の例では、本来は存在しない2*700Hz-960Hz=440Hzの音が、歪みとして発生してしまっているというわけです。

WaveGeneなどを使えば、他の周波数の組み合わせでもカンタンに実験できます。

結合音が発生するのは人間の内耳が持つ非線形性の歪みによるためで、単なる心理的な効果ではなく、

物理的に内耳の中で実際に発生している歪みとのことであります。(超小型マイクであれば上の440Hzをひろうこともできる、らしい)

(しかし・・・元の2つのサイン波よりも低い周波数の歪みなので、高調波歪みではなく、低調波歪み?とでもいうのかしらん・・・)

この内耳の非線形性は、1978年にイギリスのKemp(ケンプ)によって「蝸牛エコー」として発見されたらしいのですが、

さらに驚くべことは、内耳自身が音を発生しているという事実で、この音は「自発性耳内音響放射」(SOAE:Spontaneous oto-acoustic emission)というらしい。

人間の蝸牛にある音を感じる有毛細胞は、外部からの音に応じて、脳が能動的に振動制御させて、

聴覚の感度維持などに役に立っている・・とのこと。(内耳から発生している音はマイクで拾うことも出来る。)

こりゃスゴイ。

一人一人が耳の中に、アクティブノイズキャンセルの如き、脳が制御するメカニカルで能動的な機構の共鳴増幅器を搭載しているようなもんですね。

よって、健康な人ほど、内耳の能動的活動の結果である蝸牛エコーが正しく働き、ゆえに非線形性の歪みが多い、

・・・という、ちょっぴり考えさせられる内容です。人間様の耳というやつは本質的に歪みから逃れられないつーことですな。

そして自分、そんなに健康じゃあないですけどやっぱりしっかり歪んでますね。

まあ歪んでようが何だろうが健康が一番なのでございます。(どんな結論)

(※参考文献1:「聴覚心理学概論」/B.C.J.ムーア著 P.30-P32)

2010/5/1:

Twitterにもう夢中!

嘘ですけど。

おいらが「アキヨドなう」、「ミツボシカレーなう」・・とかやっても誰の共感も呼ばないことウケアイですし。

・・・・・・

そんなダメ人間のことはどうでもよいし、audio-technica ATH-CKS90LTD追加。

また、あんまし聴かずに書いてますから、ニヨニヨとツッコミながらみてくださいね。

いずれにせよ、俺主観なのでどうでもよいことなのです。

2010/4/30:

群遅延時間は、単に位相を周波数で微分した値ですので、昨今の測定ツールでサクっと測定できます。

理想的には群遅延はフラットになっていればよいので、凹凸の具合を見れば良し悪しが分かります。(いい加減だなあ俺)

(上下に一定のオフセット時間があっても、単に信号全体が遅れるだけで歪みにならないので悪影響なし。)

当然、位相が激しく変化する部分で、群遅延も悪化しますから、

なんらかの共振が発生しているあたりで最悪の値になるのが予想されます。(普通はf0辺りで最悪)

俺実測値は、↓こんな感じ。(100Hz以下はあんまり精度ない様子なので注意)

一概には言えないとは思いますが、密閉型のヘッドホン(オーバーヘッド型)がどちらかと言えば、群遅延特性は悪いように思えます。

(もっとサンプル増やしてみる必要ありますけれど)

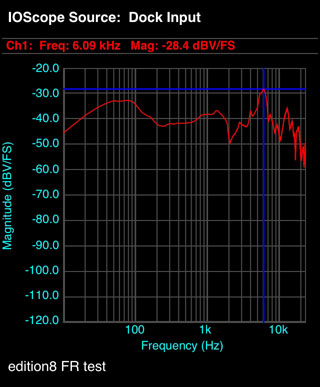

上のグラフで密閉型のedition8においては、500Hz以上で局所的には1msecを超えている部分もあるようですし、

昨日の検知限界の一覧によりますれば、「群遅延歪みなんかヘッドホンじゃ分かりゃ~しないって!」・・とは言い切れない予感もします。

2010/4/29:

群遅延の話題でよく出てくる、人間の検知限界に関する

↓こんなテーブル。

| 周波数 | 知覚可能な 群遅延の しきい値(検知限界) |

| 500Hz | 3.2msec |

| 1kHz | 2msec |

| 2kHz | 1msec |

| 4kHz | 1.5msec |

| 8kHz | 2msec |

ソース(論文)をどっかのフォーラムで発見。(4PめのFig.7)

http://forums.klipsch.com/forums/storage/3/1027021/7805blauert.pdf

お・・・お宝っぽいですが、見ちゃっていいのかしらん。

Sennheiser HD 414で実験しているらしいヨ。

そして、もしこの表を20Hzの低域まで拡張した追加実験をして、論文を提出した方は、

30年くらい参照され続ける栄誉を得ることになろうかと思うのですが・・・・・

どなたかよろすく~、偉い人。

==============================

グラフはさておき、俺主観ではFI-BA-SSはどうなのか?といいますと、悪くないバランスと思います。

ただし、正確さやら、脚色した音色で安くて楽しいイヤホンは最近沢山ありますから、

正直、10万エンという値段分の何かアドバンテージがあるか?と考えますと、

・・・・ステンレス製ってくらいかな?

自分の場合は、重いし、携帯時にカチカチうるさいので、あんまり好きじゃないですけど。

2010/4/24:

ダメ企画。グラフだけレビュー。

まあその・・グラフはグラフであって、音そのものではないのですから、

あんまり真に受けないようにお願いいたしまする。

2010/4/18:ゆるゆる電子音楽

Youtubeでタマタマこいつを聴いてCDを探してるんですが、中古も含めて全然CDないなあ・・・。

(Nathalie Walker嬢って全然知らないんですが、Thievery Corporationとの組み合わせは個人的にナイスでございます。)

iTunesにはあるんで聴けるからいいっちゃあいいんですが(廃盤なきネット配信は偉大也)、ダメ人間のせいかCD欲しいんだよなあ。

=======================================

CD見つかりますた。探し方がマズかったんですな・・・

ということで記念測定。

最近色々出しているMONSTER CABLEの、フツーのTURBINE vs. TURBINE PRO COPPER。

GOLDとかMILESなんたらモデルだとか・・・色々出すなあ。

そんな愚痴はさておき、結果です。

【周波数特性(振幅)】いずれも3段フランジのイヤチップを使用。

振幅特性は、COPPERの方がローエンドがノビノビとして派手。3~5kHzあたりも派手で、よりドンシャリ風味かしらん。

(俺耳ではそれほどには、キャラクターはよく似たままで大きくは変わらない印象でしたけれど。・・・まあ当然か。)

どちらかというと、ノーマルのTURBINEの方がER-4系の振幅応答に近いような・・・

メーカーの言うとおりCOPPERの方が正確な応答か?といわれると、ちょっと謎な感じもしますが、

まあそんなの気にする人も少ないでしょうからいいか。

【インピーダンス】非装着時のインピーダンスでごわす

アタリマエですが良く似てます。

ただ、COPPERの方が少し共振が大きい様子(概ね2.5kHzと4.5kHに2つ共振がみえます)。

COPPERは少しダンプを甘くして、2つの共振峰あたりの音圧を稼いでいるようにも思えますが、どんなもんでしょ。

上の周波数特性のグラフでもそんな感じですね。(・・・いい加減だよなあ俺)

【歪み率:THD(%)比較】いずれも3段フランジのイヤチップを使用。

※測定はARTAのSTEPS使用(ステップ数=1/12oct)

聞き比べてまず第一にムムっ!?と感じたのが、低音の歪み感がCOPPERで相当改善されている点であります。

ベースの少しボケた感じがCOPPERでは、ほとんど気にならなくなってます。(ま、ちょっと言いすぎかな。量は多いので締まった感じはしないですよ。うん。)

ノーマルTURBINEの、1kHz弱の局所的な(異常な?)THDのピークは個体に依存するのかも。よくわかりませんが。

【俺適当結論】

所感として、ノーマルのTURBINEよりも、特に低域の質の点でブラッシュアップには成功していると思われ。

しかし、振幅応答は、より派手なドンシャリ風な音調になっているように見えますから、そのあたりはお好みで選定されるとよろしいかと。

あと、グミのよーな「SuperTips」は、結構使えるヤツかも。(似たようなのは前からあったとは思いますが)

3段フランジよりは落ちますが、なかなか遮音性もよい俺印象。

長時間装着すると、フツーのシングルフランジチップよりは耳の穴が少し痛めですが、それでも3段より全然まし。といった俺感想でした。

まあ耳の具合は千差万別なのでこの辺もお試しの上ご確認を。

・・・って、このサイトに載っている感想の類はみんなそうですから信じないように。そんな人いないでしょうけれど。(泣)

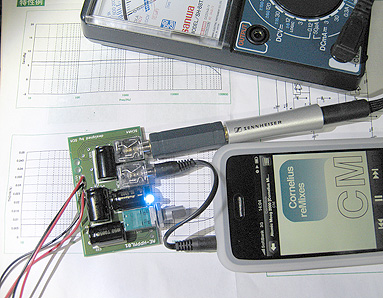

2010/4/11:インパルス応答でもいけます

WaveGene+WaveSpectraのサインスイープによる周波数特性の測定は、お手軽でよいのですが

比較のため・・・というか「DAPでもインパルス応答で特性測れるんじゃね?」という単なる思いつきから、インパルス応答で周波数特性と位相を測定してみる。

えーと、やってることは、

音源であるところの擬似インパルス信号としては、48kHzのパルス信号を再生し(WaveGeneでカンタンに作れます)

DAPのヘッドホン端子から出力されたインパルス応答をwavで録音するだけです。

こいつをARTA(測定ソフト)にかけて、伝達関数としてDAPの周波数特性(振幅特性と位相特性)を得ている、という寸法でございます。

インパルス応答による測定のメリットとしては「位相特性も同時に測れる」つーことです。

(あと、測定時間が非常に短くてすむので、俺がとてもうれしいというメリットもアリ。)

では早速結果。

【インパルス応答による周波数特性(振幅/位相)測定結果】

| NW-X1060 | ipod nano 第五世代 | |

|

|

|

|

|

|

むむ。 上段のインパルス応答の波形を比較すると、どうみてもX1060の方がスパッと切れが良くてカッコイイです。 対してnanoの方はビョーンと1msec近く、レゾナンスの如きものが残っており、X1060と比べれば残念なように見えます。 しかしながら、nanoのこの「尾っぽ」は、24kHz近辺の超高域で発生しているもので(発生の理由はnanoのノイズシェーパーなんかの問題か?)、可聴範囲外であるためほぼ影響のない様子。ギャフン。 結局のところ、冷徹なるARTAのFFTによって下段の振幅特性/位相特性となりまして、こちらをDAPの伝達関数として眺めると、今度はX1060の方がパッとしない感じ。 (当然ながら振幅特性の方は、以前計ったサインスイープ+WaveSpectraの結果とほぼ一致。) 位相特性については、超低域はX1060はいまいち。超高域はnanoのほうがイマイチか?といったところかしらん? ま、どっちもどっちな俺印象。 俺的には、ポータブルプレイヤーとしては、どっちも十分な周波数特性ではないかと思います。 |

||

おまけ

【オシロスコープによる1kHzサイン波形の観測と、歪み率測定】

っていうかRMAAとか使えよ俺 編

|

|

|

|

まあ、これはね・・・X1060が不利ですわ。 X1060はデジタルアンプであり、恐らく数百kHzでスイッチングをしていることでありましょうから、 歪み率やS/Nについては、まあその・・・聴覚上問題なければ良し、ということでゴニョゴニョ・・・ デジタルアンプの波形は精神衛生上オシロで見ない方がよいのかも。 |

|

2010/4/7:音圧だけでは寂しいので

【追加(2010/4/8)】CX980のインピーダンスグラフ

黒:インピーダンス、青:位相

f0は6kHzあたりでしょうか。下の音圧の周波数特性のピークとも一致しているようです。

意欲的にf0を高域に持って行っているようにも見えるんですが、どうなんでしょうね。(普通はf0が2~3kHzのイヤホンが多い・・と思う。)

歯擦音なんかはキツくなるのでしょうが、それ以下の応答は素性の良い(?)ものにもなりそうでありまして、これはこれでアリな気がします。

気がするだけじゃあダメな気もしまーす。

2010/4/6:

これ結構好きです。音場感もなかなか良い感じではないかしらん。

ドンシャリっすけどね。

2010/3/14:コネタ補充

3月なんて早くおわってしまえばいい!

・・・すいません、単に愚痴です。

そんなダメ人間の追い込み地獄のことはともかく、

好奇心に負け、ビックカメラのポインヨがたまっていたのでnanoを買う。

・・・・ダ・・・ダメ人間。

この値段とサイズで音質がよかったらウハウハですが、

いや普通そんなウマい話ってないだろ?FMラジオとか動画撮影とかあのサイズで詰め込みすぎだし。

・・・といったように、こっそり期待しつつもガッカリに備えつつ測ってみましょう。

【出力インピーダンス】 赤:touch第一世代、 緑:iPhone 3GS、 青:iPod nano 第5世代(現行)、 黄:Sony NW-1060

ふむふむ。

nanoの出力インピーダンスも周波数依存性がなく、概ね5.3Ω位でフラットな様子。

・・・しかし、やっぱiPodのアンプはここ最近(2年くらい?)で大きく変わってるような印象でありんす。

周波数特性の方も、なんとなく素直そうな予感あり。

まだ測ってないけど。

=======================================

測ってみますた。

【周波数特性】赤:iPod nano 第5世代(現行)、 青:Sony NW-X1060

X1060は16Ω負荷だと出力がiPodと同等にとれず、仕方なくこんな感じ。若干みっともないような気もしますが、まあいい加減なのでいいか。

nanoについてもiPhone 3GS同様、上のインピーダンスからの予想通り、周波数特性もフラットなようであります。

DAPとしては割と素で十分な周波数特性と出力インピーダンスって気がします。

THDやらSNやらは測ってませんけどね。

2010/3/9:コネタ

iPhone 3GS、ipod touch第一世代を軽く測る。

【周波数特性】赤:touch第一世代、 青:iPhone 3GS

うむ。0.5dBくらいレベルがあってないのはご愛嬌。・・・iPhoneがそこまで細かくレベル合わせできなかったよのさ。

で、以前計った出力インピーダンスからなんとなく予想されたように、iPhone3GSは、低音がかなりフラットな応答になってるようです。

最新のnanoやclassicはどうなっているのか気になるところですが、持ってないので分かりません。

併せて件のインピーダンスも見ますと、若干味わいが増すような気がします。

【インピーダンス】赤:touch第一世代、 緑:iPhone 3GS

2010/3/7:B級トライアル

モノラルイヤホンをちょっぴり測定してみるの巻き追加。

はたしてどんな特性なのか!?

興味本位過ぎです。

===============================

上石神井にてお店を物色す。

おめあては「中華料理 たぢみ」の味噌ラーメン。

・・・・休み・・・orz

こちらのお店のカンバンはなぜか、たべっこどうぶつ、工学社のイラストの、はらJINさんすね。記念撮影。

俺もみそラーメン食べたかったYO。

※2番候補であったお店はイマイチで、写真も撮らなかったのでカツアイ。

2010/2/27:ひとりダメ出し祭り

相も変わらず、書いた文を読み返さないし、物凄い間違いを平然と書いてますよ。この俺様は。

目に余る大きな間違いを気付いたたびにピックアップして、自分で突っ込んでみる。(細かい間違いはもう多すぎて無理)

過去LOG、「2009/11/23:」の 突っ込みどころ

| (以下抜粋) ><低音> > ・ドライバ背面のBassPortの空気がより通りにくくなり、空気バネは上昇して、Q値の低下とf0の上昇が発生しそう。 > よって低音は減少傾向となるの?(疑問形) > ・その一方で、吸音材をハウジングに入れることでハウジング容量UPと同等の効果もあり、こいつはQ値UPとf0低下を招きそうな気がします。 > これによれば、低音は増加しそう。 > > 増えんのか減るのかどっちやねん? > > ・・・・やらんとわからんね。ということでやってみます。 |

・・・ヴァカか俺は・・・orz

・・・・生まれてすみません。

え~

BassPortが閉塞気味になって、Q値が低下して低音が少なくなる、ってのはまあ良いとして、

吸音材の方は真逆でデタラメな俺記載です。

容積が上がるのだから当然Q値もf0も低下するに違いありません。

※気になる方はこころゆくまでスピーカーシミュレーションソフトなどで確認されたし。こんなのとか→http://www.ggimages.com/spsim/

なので、両者の効果ともに「低音は減る」傾向なわけで、

「増えるのか減るのか」って悩むところなんてありませんってば。

【俺ダメ人間度】:9 orz (10 orzが最高)

===============================

先日「サはサイエンスのサ」を出した、鹿野司さん。

サイトあるのね。知らなかったわぁ。沢山記事があってうれしい。

鹿野さん、2ちゃんねるなんかの匿名掲示板に好意的でありますね。

自分もほとんど同じ考えでして、あんまりこういうことを書く人も少なく、何故かちょっとうれしい。

掲示板なんて単なるハコですし、その中で色んな人間のやることですから

匿名であろうが無かろうが、有益だったり親切だったりもするし、しょーもないのもあるのが普通で

「どんなものでも、その90%はクズである」というスタージョンの法則が成り立ってるだけのように思いまする。

書き込む人が多くて、その振れ幅が広いんでしょうけれど、それだけの話ではないかと。

つかね。自分のサイトだって、匿名となんら変わらぬソノベなんてわけの分からんアホが書いてるだけだし。

2010/2/21:

ホープ軒@千駄ヶ谷。

背脂ギトギトとんこつ醤油ラーメンの老舗。

駅からはちょっと歩くが、明治公園前とロケーションはナイス。

昔は、夜タクシーやバイクがいっぱいとまって繁盛してましたが、今はどうなのかしらん?

この店の裏手に小中学校の頃友人N君宅があるため、この界隈はよく行っており、子供ゴコロに「なんかすごく汚いラーメン屋さんだなあ」(失礼)と、前を通るたびに思っていました。

とはいえ、お店で食べたのは今回でたったの3回目にすぎません。

(学生ん時に深夜友人と行った際などは、非常に感じの悪い対応をされて憤慨した思い出あり。)

まあ、そんなのは昔の話で、お店はここ最近また改装されており、より普通っぽい感じになっています。

15時過ぎと半端な時間のためか、1Fの客は4名程度と空いていました。

券売機、1Fの立ち食い形式、ジャスミンティー、ザルに入ったネギ、ニンニク、豆板醤、などは変わりなし。

食券のプラスチックのチップを自分の前のカウンターに置いて待つこと3分程でラーメン(700円也)きました。

肝心のお味の方は、以前はあんまり良い印象ではなかったのです。ギトギトすぎて。

ですが・・今回は割合と良い印象。

背脂とんこつが広まりきった現在、どちらかと言えばそれらのうちではむしろシンプルであっさり目な印象。(そんなにギトギトでもなかったかな・・・)

太めのストレート麺の、湯で具合も適切でなかなかの按配だったのも好印象。(たまたまでないことを期待)

俺が環境に応じてブレてるだけかもしれませんが、たまに来ても良いくらいな感じに評価UP。

そして昔のN君宅跡は駐車場になってました。

晩御飯よくご馳走になったなよあ・・・どこで何してんのかしらん。

2010/2/18:

SLEEK AUDIO SA1。

イヤチップが妙に外れやすいような気がします。チップだけ耳の中に残りがち。

わずかにドンシャリ風味。

2~3kHzあたりが若干大人しく、ボーカルの明瞭さがもう少し欲しい感あり。

その一方でサ行は少しキツさあり。10kHz以上の高域になると少し大人しい感じあり。

とはいえ全体的にはかなりナイスな音質に思えます。1万円未満では相当いけてる気がします。

なぜか結構広めな音場に感じた点も俺ポイント高し。

【グラフ1】俺測定の周波数特性:SLEEK AUDIO SA1(イヤチップはSサイズのシングルフランジ)

トレブルチップは、シルバーの方が概ね4kHz以上で3dB程度高域が派手な様子あり。

トレブルチップ交換による変化は割合と素直で、なかなか良く出来てます。

ただし、も少し変化が大きいと分かりやすかった気もしますが、まあそれは単に好みの問題でしょうね、きっと。

2010/2/16:

Octaveをいじってみる。

Octaveといっても真空管アンプではなく、Matlabとそれなり互換の数値解析用インタプリタ言語(・・であってるのか?)でございます。

超高いMatlabと違い、こちらはなんとタダ!ありがたや。世の中には偉い人がいっぱいいます。

さっそく、自分の古めのWindowsXPマシンにサクっとインストール。無事に動きますたので、まあ大抵のPCでいけるのではと。

インストールはこちらのWindows installerで。(ver.3.2.3で50MB強ありました)

オプションの指定はせずに、とりあえず「Next」「Next」・・ボタンだけでインストールしちゃってOKでした。

とりあえず、sinc関数をインパルス応答とみたてて、FFTをかけてみる。

Octaveのコマンドライン上で、こんな感じのを流し込む。

| t=0:0.1:200; y=sinc(t-100); subplot(2,1,1) plot(y) title("impulse time-domain") axis([0 2000 -0.5 1]); grid "on"; f=fft(y,2048); subplot(2,1,2) loglog(abs(f)) title("FFT freq-domain") axis([1 1000 0.1 20]); grid "on"; |

結果、こんなグラフ。(上:sinc関数、 下:sinc関数をFFTにかけてみたグラフ)

いけてる、いけてる。 これは楽しい。

理想的に急峻なローパスフィルタをもつシステムを通した際の、インパルス応答はsinc関数と一致するよん、という今更な復習でございました。

DACやCDPやアンプから(擬似)インパルス信号を出力した場合も、多かれ少なかれ、sinc関数に近い形状となっている・・・と思います。

インパルス信号の出力波形を測定してみてビックリしたり嘆き悲しむ必要はありませぬ。

2010/2/14:

MJ誌3月号。「MLSによる動的音響測定」第二回。

室内残響の測定が主題。(ETC、残響曲線、RT60、CSDなんかです)

よって購買意欲はさほど湧き上がらなかったのではありますが、まあ購入す。

(ラウドスピーカーのためにルームチューニングをしたい方にとっては、良いトピックスでありましょう。考えてみればスピーカーが主題なので当たり前か・・)

期せずしてラジオデパートの海神無線の短い記事があり(P82)ちょっと和む。抵抗はココで良くお世話になってマス。(気合が入った時限定)

==================================================================

「サはサイエンスのサ」鹿野 司(早川書房)

SFマガジン連載のエッセイをまとめたもので、話があっちこっち飛んで、遺伝情報のセントラルドグマ崩壊っぷりからニコニコ動画まで、すごく・・ごった煮です。

ホホウとうなったり、笑ったりで(一部しみじみ)ナイスな本であります。

2010/2/11:

audio-technica AT-PHA30i。

ipodのドックに繋ぐタイプのヘッドホンアンプ。

音質的には、なにかエンハンサーを通したようなクッキリ目の音になるような気がいたします。

ちょっとわざとらしい気もしますけれど悪く無いと思います。

・・などと言ったものの、全くの気のせいかもしれず、自信のないいい加減なことしか言えないのでございます。

ごめんなさい。

それはともかく、取り急ぎ出力インピーダンスだけ測定。ワクワク7。

【グラフ】出力インピーダンス:audio-technica AT-PHA30

@Sampling=48kHz、stimuli=LogChirp16k

33.7Ωくらいで、出力インピーダンスは大きい部類。

AT-PHA10と(32.5Ω)と殆ど同じようであります。

(インピーダンスマッチングを指向してるよーにお見受けいたします。)

しかしながらAT-PHA10同様、イヤホン/ヘッドホンのインピーダンス曲線に相似したF特の変化にはそれなりに留意してもよいかも。

2010/2/10:

Victor HA-FX700 簡単俺感想。

【外観写真】左:HP-FX500、 右:HA-FX700

自分が想像していたよりもサイズは大きくなっておらず一安心。

イヤチップも互換性あり。

木のハウジングの響きをのせるようにしている印象で、それっぽい音(どんなだ)と感じました。

全体の傾向はHP-FX500と類似点多し。

【グラフ1】周波数特性:HA-FX700 vs. HP-FX500 (stimuli=LogChirp 64kLength)

それなりにFX500と似ており、ドンシャリ傾向。

低音はむしろFX500の方が重低音寄りで、FX700はFs周波数が少し高く100Hz超で中低域が少し厚い感じ。少しぼやけた低音という印象あり。

高域はFX700の方が僅かにピーキーな様子あり。歯擦音などは若干キツさがある印象。すみません歯擦音のキツさはさほどでもなくフツー程度でした。

【グラフ2】CSD:HA-FX700 vs HP-FX500

HA-FX700 (上:2.5msレンジ、下24.6msレンジ)  |

HP-FX500 (上:2.5msレンジ、下24.6msレンジ)  |

高域のレゾナンスは若干FX700の方が多い様子あり。

【グラフ3】インピーダンス(非装着時)

DC抵抗値は16.2Ω程度。

ダイナミック型のイヤホンらしく、曲線はそれなりにフラット。

Fsは200Hzあたりだろうか? 他、3kHzと6kHzあたりにピークあり。

2010/2/7:

メキメキと内容が薄くなりつつもFOSTEX KOTORIの感想っぽいもの追加。

WEBでカラーリングして発注スルイヤフォンナノデース。

・・・・てかもうみんな知ってるわな。

============================

ツイッターなるつぶやきが流行っているらしいので、

自分も調子に乗って完全にどうでも良いことをどんどん呟いてみる。

============================

秋葉原ヨドバシカメラにて、何度目かのベイヤーT1試聴。

そしてまた見送る。良いとは思うものの地味だすなあ・・・

============================

新橋カリカルにて印度カレーを食す。

・・・・何故かルーの具からニンジン(冷凍)が無くなり、ジャガイモだけになつてゐる。

けれども、ジャガイモの冷凍風の歯ごたえの悪さが改善されて、より普通な感じに!?

微妙にプラスマイナスゼロな改善活動がなされている様子。

============================

知らぬ間に、しかもとっくの昔にARTAが1.61になっている事が判明。さっそくインスコ。

インパルス応答の切り出しの際のズームやスクロール操作が改善、

1.50以前は予測不能のヤンチャな動きとなることがありました。地味にポイント高し。

============================

古本屋にて前野隆司(慶応大教授)の著書2冊。さほど厚くなく、軽い書きっぷりなのでサックり読む。

クオリアの謎っていったってさ~、脳の進化の都合でつくられたマボロシみたいなもんなんだから、

別に深い謎なんてないんじゃん?

・・・といったような実にミモフタモナイ主張であります。

にもかかわらず変にシニカルにならず、楽しむ姿勢があるのは理系の先生っぽくて良いところ。

============================

同じく古本にて、ディラック現代物理学講義(ちくま学芸文庫)

後半の大数仮説の部分だけ読む(数式はほとんどなしで安心)。

「もしも偶然じゃなかったら?」という根拠だけですが、ディラック本人はいたってマジメに考察&語っていて面白い。

なにか一つ「もしも・・・」があるだけで、ものすごい展開が出来るもんですなあ。

============================

・・・ほんとに単なるつぶやきだわな。

2010/1/31:

MJ誌2月号。今月は立ち読みで済まさず購入。

「MLSによる動的音響測定」なる連載が始まったからであります。(4回シリーズとのこと)

測定ちょう好きな俺大喜び。具体例を交えて原理を知りたい人は是非読むべし!

・・・しかしながら。

ワタクシ如きが失礼を承知であえて言わせていただきますれば、以下2点はちょっぴり「?」でありました。

・なぜMLSレスポンスに対してアダマール変換なるものを施すとインパルス応答が得られるのか?という部分で

ちょっぴり説明がジャンプしているように感じまして、この部分で置いてけ堀にされてしまう方もいるかも。

半ページくらいは増えそうですが、畳み込み積分やウィーナー=ヒンチンの定理の説明があったほうがよさげな気もします。

・P69のオシリから10行目あたりの「このことを自己相関(Cross Correlation)といいます」は、「自己相関(Auto Correlation)」の誤記ではないでせうか。

(流れからして明らかにソース信号のMLSの自己相関の話と思われますから、単にカッコ内の英語表記の誤記と思うんです)

間違っていたらスミマセン・・・

それはともかく、この著者の方の書きっぷりでグっときますのは、

測定結果でどう解釈すれば良いか分からない部分をわざわざピックアップして、それを分からないと率直に書いているところであります。

偉いなあ。見習いたいっス。

2010/1/24:

秋月電子キット用のケースを買う。

ケースに入れるとそれなりに立派な見た目。ちょっと大きいけど

ケース2400円+ボリュームツマミ380円也。

んーと、アンプキットが4200円なのでトータル6980円か・・・

音はなかなかナイスと思いますが、秋月的には結構なお値段であるとは言えそう。

2010/1/23:

HiFiMAN HM-801追加。

あんまり内容無いです。

2010/1/22:

小出しにしたいわけではないですが、小刻みでも測定をしていくしかないのでございます。

HiFiMAN HM-801の出力インピーダンスをまず測りましょー。

【HiFiMAN HM-801の出力インピーダンス】(CLIO fwによる)

アラ?・・・これは意外。

18Ωくらいの様子です。

フラットなのは良いですが、DAPとしてはどちらかといえば出力インピーダンスが高めの部類かと思われ。

イヤホン/ヘッドホンとの相性は、それなりにありそうな予感。

2010/1/21:

HiFiMAN HM-801来たる。

届いた状態では、リストにだけ表示されるけれども、選択して再生しようとするとバグってしまう幽霊ファイルが沢山入った不思議ちゃんな状態でした。

音は低音基調に感じますが、個人的には悪くないと思うっす。外で使うには十二分ではないかと。

ただし、

7~8年前頃のmp3プレーヤーによくあったようなイラっとする操作性と、

実測で270g程の大きさは相当に人を選ぶものと思います。

・・・自分は無理そうです。

2010/1/17:

秋月電子のポータブルヘッドホンアンプキットをちょっぴり測定してみますた。

・・・うむ。普通に良いような気もします。

================================

秋月にしては妙に強気のお値段で気になっていたヘッドホンアンプキットを試してみる。

早速愛用のコテライザーで作業開始。

組み立て作業時間は30分弱でありました。

そらそうです。

細かい部品は基板に実装済みなので、コンデンサ4個と、LED、ステレオミニジャック2個、VR、電池BOXしかハンダ付けする部品が無いからです。

テスター全然いらなかったのは秘密・・・orz。

パっと聴きの感想では、なかなかよろしいんではないでしょうか。立派だと思います。

サーっという残留ノイズは僅かにありますが、実用的には全然問題ない程度と思われ。

ノイズ検知マシーンである(嘘)ShureのSE530ではボリューム最低位置近辺と、最大近辺でそれなりに分かる程度。

早速コヤツの測定をしたいですが、その前にラーメン二郎にチャレンジせねばなりません。ましまし。

===============================

iBasso T3追加。

1万円前後では、相当に良い品だとは思いますが、

もう少しS/Nが上がればカンペキかしらん。

まあ外で使うんだし、このくらいでいいじゃん。細かいこたあ気にしない!

・・と言いたいのですが、あんまり男らしくキニシナイとなると、ポタアンの意義がない。

・・・・・意義無いかもしれません(爆

2010/1/11:失敗した理由

え~、掲示板にて

STAXのSR-001MKⅡについて感想を述べよ、というお題で何か書くつもりでしたが、難儀しました。

理由は以下のグラフをご参照。

【グラフ】STAX SR-001MKⅡ(+付属のアンプSRM-001使用)の周波数特性

(マイク:EarthWorksM30、カプラ:内径7mmφ×長さ22mmシリコンチューブ)

自分の場合、付属のシリコンゴム製フィッティング・ラバーを使うと、どうしても密閉性が悪くなってしまい、

上のグラフで言えば明らかに「青」のように低音がガッツリと落ち込んでしまっていました。

しかしながら、しっかりとカプラーに密着するように、ギュッと押し付けながら測定すると、

上のグラフの「赤線」の如く、しっかり低音が伸びることが判明。

(まさに教科書通りの、イヤホンにおける弾性制御領域での挙動となるようであります。)

なにかもっと密閉度が上がるイヤピースは無いものかと、適当にFOSTEXのKOTORIに付属のLサイズのイヤチップを付けて試してみたところ、

低音が相当しっかりと出るようになりました。(俺聴感では、上の青線と赤線の中間くらいの状態と感じました。自信ないけど。)

このKOTORIのイヤチップを付けた状態での簡単な感想

| 【俺感想】 ・音質的には、カモボコ傾向に感じます。高音の伸びやヌケはコンデンサー型という期待に胸を膨らましすぎるとナローレンジな感じ。 ・密閉度次第で低音は伸びるが、それでも50Hz以下はキツイと思う。 ・ボーカルのサ行のキツさはほぼ無し。特に引っ込んだりしないが抜けは少し悪い。 ・弦楽器は少し高域が落ちて角の取れた丸い印象。ただし大きなクセをあまり感じない点は良いかも。 ・アコースティックギターは少し音が野太く感じる。 ・音場感はイヤホンとしては良い。(この形状だし当たり前か) <その他> ・ヘッドバンドを付けた状態では、10分以上付けると耳の穴が痛くなる。 ・アンプ(SRM-001)のボリュームは若干ギャングエラーとガリあり。個体差かもしれませんが。 |

こんなとこです。

2010/1/9:

iBasso T4追加。

年末からつなげちゃって、意地汚いよーな気もしますが、せっかく測ったので備忘録として保管。

2010/1/4:再度B級

大王には行けなかったので、秋葉原のムッシュのお店へ!

・・・・・・5日からか。

ここは昔に1回だけ行ったことあり。その時はなんか無理な感じでしたが、修行が足りなかったせいかもしれません。

何故か知らねど和めない、変にピリピリムード・・といった風な謎の雰囲気は健在でありませうか。

2010/1/3:年初のB級

最近更新が途絶えがちなB級御飯。

今年はそれなりに頑張ろうと(なぜ?)、

ある意味キングオブB級とも思われるアノお店へ!!

・・・まだやってないじゃん。四日からだな。うん・・・・

===========================

カレー関係。

世界は広いです。浅草だけど。

2010/1/1:あけましておめでとうございます

すみません。

いきなりですが、先のポタアン祭り。型式とかマチガイまくりです俺。

(AT-PHA10って書いてたのが、いつのまにかAT-HPA10になっちゃってます。他SR-71Aがいつの間にかRS-71Aとか・・・ナニソレ orz。)

今年の抱負。

・いっぺん文章を書いたら見直そう。

・あんまり間違えないようにしよう。

勢いだけで書いてるダメ人間だからこうなるのです。

でも・・・

勢いもモチベーション的には必要なので、それなりにしか出来なさそうです。

あらかじめ謝っておきます。ごめんなさい。

2009/12/31:

年末ポタアン祭り。

期待のSHADOWはどーだったのか?

2009/12/29:

測定誤差多かったので再測定しますた。

==========================

んー。もう少し測定条件詰めねばなりませんな。

オートレンジで測定しない方がいいのかしらん?

今日はコレマデ。

==========================

そっか・・・。ボリューム位置最大なら自動で測定できるんだな。

ということでやってみた結果。

【グラフ3:ポータブルヘッドホンアンプ各種の歪み率THDN(AT-PHA10、FiiO E5、SR-71A、P-51)】

(再測定しますた。)

TEXIO VA-2230Aで測定。ダミーロード16Ω。ヘッドホンアンプのボリューム位置は最大に固定。

信号源=1kHzスポット発振器2を、-60dBV~0dBVまで4dBVステップ毎に変化させ、この時のヘッドホンアンプから出力される電圧値(横軸)と、THDN(縦軸)を観測。

ん~・・・。高くて良いのは当たり前っちゃあ当たり前ですが、RSA軍団は小憎らしいですな。

やっぱ、も少しガンガレaudio-technicaとFiiO。

2009/12/28:

audio-technicaのポータブルヘッドホンアンプ、AT-PHA10。

5,000円弱でFiioのE5と競合するような感じではあります。

購入した帰り道、喫茶店にてさっそく聴こうと開封したところ単四電池が付属しておらず軽くへこむ。

そんなことはさておき、音は・・・それなりかなあ。

少しローエンドが伸びた感じは実感あり。厚みが出たのは良いけれど高域は僅かにはっきりしない気がする。Fiioとどっちが良いか微妙な印象を持ちました。

(自分は今iPhoneの3GSを使っております。)

気合を入れてVA-2230、オシロ、ファンクションジェネレータなんかで測定したいところでありますが、

仕事の疲労で眠いのであります。よって簡単に。

16Ω負荷(1/4W金被抵抗)、-10dBV出力の時の周波数特性を計ってみませう。

(んーと、-10dBVは0.316Vであるからして、0.316^2/16=6.2mWくらいかな。)

【グラフ1:各ポータブルヘッドホンアンプの周波数特性】

CLIOfwにて測定。48kHサンプリング、Stimuli=MLS(16k)、Averaging=8

AT-PHA0については、低域は20Hzで0.15dB程電圧が低下しますがまず問題ないものと思われます。

しかしながら高域の方は20kHzで1.6dB程度電圧が低下しており、おそらく全然気になるレベルではないでしょうけれど、気になる人は気になりそうな感じ。

もうひといきだ!ガンガレ!ってのが正直な気もち。

ついでにざっと歪み率をはかってみますた。

【グラフ2:AT-PHA10の歪み率(THDN)】

TEXIO VA-2230Aで測定。ダミーロード16Ω。信号源=1kHzスポット発振器2を0dBV出力で使用。

・・・・自分の測定がおかしくなければ、アリテイに申しますとあんまり歪み率は良くはないのではないかと。

ダミーロード16Ωって結構キビシイ条件にも見えますが、イヤホンならこの程度はフツーにいくらでもあるので全然厳しくないとおもいまーす。

2Way、3WayのBAなんか平気で10Ωを下回りますし。

2009/12/23:サンタ自演

TEXIOのVA-2230A(もちろん中古)。

買いましたからには使い倒さねばなりません。

でもメンドクサイ。

そんなわがままな俺とあなたのため、測定器にはGP-IBインタフェイスが付いてるのです。

可能な限りお安く、そしてお手軽に、PC制御でデータ集計も楽チンな測定環境を目指しませう。

以下、浮き足立った俺備忘録。役に立つ人・・・・いるのか?

|

準備するもの: |

| プログラム例: THDN、THD、SN、SINAD 各20回一気に測定して結果をゲットしちゃいます。 なお、VA-2230AのデリミタはCRLF+EOIで、特にコード内で指定しなくても大丈夫でした。 |

| Private Sub CommandButton1_Click() Dim kaisu As Double kaisu = 20 ' 測定回数 20回 eg.CardOpen ' GP232カードを開く eg.ActiveAddress = 1 ' 対象(VA-2230A)アドレスは1に設定。背面にディップSWあるので要チェックだ。 eg.AsciiLine = "BLUNB,DSON,GCR,GSVARI,ICR,IRAU,IZ100KOHM,LUDBV,MMTHD,OUTON,RSSMEDI" ' 初期設定送信 eg.AsciiLine = "FR1000HZ" ' 出力周波数設定 1kHz eg.AsciiLine = "AP0DBV" ' 出力電圧値設定送信 0dBV Cells(1, 1) = "THDN(%)" ' 測定列のタイトルをセルA1にセット eg.AsciiLine = "MMTHDN" ' 測定メソッド THDN(%)を指定 Application.Wait Now + TimeValue("00:00:15") 'タイマー(出力安定をなんとなく15秒くらい待つ) For i = 1 To kaisu eg.AsciiLine = "RE?" ' 測定値要求 Cells(i + 1, 1) = eg.AsciiLine ' THDN測定値取得、A列2行目から下へTHDN測定結果をセットしていく Next i Cells(1, 2) = "THD(%)" ' 測定列のタイトルをセルB1にセット eg.AsciiLine = "MMTHD" ' 測定メソッド THD(%)を指定 Application.Wait Now + TimeValue("00:00:06") 'タイマー(出力安定をなんとなく5~6秒待つ) For i = 1 To kaisu eg.AsciiLine = "RE?" ' 測定値要求 Cells(i + 1, 2) = eg.AsciiLine ' THD測定値取得、B列2行目から下へTHD測定結果をセットしていく Next i Cells(1, 3) = "SN(dB)" ' 測定列のタイトルをセルC1にセット eg.AsciiLine = "MMSN" ' 測定メソッド SN(dB)を指定 Application.Wait Now + TimeValue("00:00:06") 'タイマー(出力安定をなんとなく5~6秒待つ) For i = 1 To kaisu eg.AsciiLine = "RE?" ' 測定値要求 Cells(i + 1, 3) = eg.AsciiLine ' SN測定値取得、C列2行目から下へSN測定結果をセットしていく Next i Cells(1, 4) = "SINAD(dB)" ' 測定列のタイトルをセルD1にセット eg.AsciiLine = "MMSINAD" ' 測定メソッド SINAD(dB)を指定 Application.Wait Now + TimeValue("00:00:06") 'タイマー(出力安定をなんとなく5~6秒待つ) For i = 1 To kaisu eg.AsciiLine = "RE?" ' 測定値要求 Cells(i + 1, 4) = eg.AsciiLine ' SINAD測定値取得、D列2行目から下へSINAD測定結果をセットしていく Next i eg.AsciiLine = "OUTOFF" ' 出力OFF eg.CardCLose ' GP232カードを閉じる End Sub |

・・・トホホなコードですが、動けば別にいいじゃん?というおおらかな気持ちも大切です。

| 実行するとこんな結果: コマンドボタンに上のコードをわりあててます。 実行するとカッチンカッチンとVA-2230Aの中の人が勝手に動いて、黄色いセルの部分の値が自動取得されます(トータルで60秒くらい)。 その後はグラフ化やら平均値を求めるのは、Excelなのでとっても簡単です。あたりまえか・・・  |

こんな調子で、周波数を振ってもよし、電圧を振ってもよし、長期間サンプリングしてエージングの謎などに迫るもよし、と、夢は膨らむばかりです。

・・・・てなクリスマス。

ダメすぎ。

2009/12/15:

コンパクトで安くて良さげなCDプレイヤーないかしらん?と、うろついた結果

なぜかしら計測器ランドにてTEXIOのオーディオアナライザーに惹かれる俺。

・・・か、買わないぞ。

2009/12/13:ipod touch/iphoneの信号発生器

ヘッドフォンブック2010、立ち読み。

音の感じ方、書き方は人それぞれ!と言うことが非常に良くわかります。

具体的にはファイナ・・・まあいいか。

================そんなことは、さておき==================

今日はヘッドホンを沢山試聴してイイやつ選ぶぜ!ってな時。

いつも聞きなれたお気に入りの幾つかの楽曲がナイスに聴こえるやつを選ぶ、って方法がオーソドックスかと思います。

(自分の場合マーキュリーレーベルの派手なオーケストラ、ボーカルがキツくにきこえがちなポップス、重低音をたっぷり含んだテクノさん等)

しかしながら、短い時間で沢山のヘッドホンを試聴していると、何がナンだか分からなくなってしまうことも、良くあることです。

もっと短時間で特徴を明確に掴むことはできないでしょーか?

そんな時は、トーンジェネレーター(信号発生器)を音源としてみると、「XX Hzあたりがベッコリと凹んでるな~」、「yy Hzあたりがやたらとウルサいじゃん」などとより具体的に問題点が分かります。

と言うことで、幾つかipod touch/iphoneでササっと使える信号発生器アプリを使ってみた結果(※注1)、安くてそれなりに使いやすい「Oscillator」(有料アプリ)を選びました。

iTunesのAPPストアで115円でした。楽曲1分程度の値段でお手軽です。

【Oscillatorの画面(ipod touch/iphone用APP)】 赤い色の付いている3箇所は、ソフトキーで直接数値入力も可能。 (スライドする周波数の範囲の上限/下限指定と、現在の周波数。) まあ、大体で良いのでスライドだけでOKだとは思いますが、几帳面な方はどうぞ。 |

Oscillatorの使い方は簡単で、試聴する機種毎に以下を実施するだけです。

・アプリを起動し、リファレンス信号として「Frequency」(周波数)のスライダーを1kHz近辺にあわせ、「PLAY」で再生しつつ、適度な音量で聴こえるよう「Volume」を調整。

(試聴環境は雑音が多いと思われますから、すこし大きめに聴こえるくらいが良いかも)

・「Frequency」(周波数)のスライダーを、1kHzから高域側へゆっくりスライドして、音圧が高くなる/低くなる周波数や程度をメモる。(もしくは、なんとなく覚える。)

・(低域側も同様)

こんだけのことですが、 楽曲を聴いただけでは分かりにくい、周波数特性のクセがあらわになりまして、なかなかに使えるものであると思います。

(高価格な機種においても、「結構山谷大きいなぁ。それと左右で特性結構ちがうよなあ・・」などとそれなりにガッカリすることも多々あると思います。

完璧なモンなど無いです。細かいことはキニシナイ。)

んで実際に試してみました。

ターゲットはMONSTER/MH BEATS PI OE(ノイズキャンセル機)と、MONSTER/MH BTS ON SO(折りたたみ式、ハンズフリー機能付き)の2機種。

同じメーカーで、ざっくり言えば似たような音の傾向の2機種ですが、信号発生器でチェックすると、高音は7kHz以上で大きく差があることが非常に良く分かります。

(折りたたみの方のMH BTS ON SOは7kHz以上の音圧低下が目立つ)

当然、高域の鮮やかさの違いは楽曲による試聴でも分かりますけれど、信号発生器によれば周波数までそれなりに明確になるという点で、

楽曲による試聴と併せれば、ハズレを引く確率を減らせるかもしれぬと思うのです。

気の向いた方はお試しを。

なお、このMONSTERの2機種。

この後HD-25を同じように試聴した結果、HD-25のが好みだし信号発生器で聞いた結果もムニャムニャ・・・ということでなんとなく買いませんでした。

物欲抑制マシーンにもなりえるのかしらん?

|

(※注1) |

2009/11/29:

Atomic Floyd / TwistJax AcousticSteel の左右チャンネルのバラつきを調べてみるの巻

=============================

カレーです。

新宿/リトルスプーン 歌舞伎町店 追加

カレーチェーンって大変そうです。

2009/11/23:

錦糸町/カレーの市民アルバ 追加。

今度はシチズンズ・オブ・カレー。意味がわかりません。

======================================

SRH840 MOD その1

<メーカー保証切れるから真似しちゃダメですよ。うん。>

SRH840に吸音材を入れて、なんか変わるか見てみることにします。

事前の俺予測では・・・はっきり分からんところはありますが、概ね以下。

<ハウジング内部の反射、定在波の抑制>

変な付帯音がする時は有効です。SRH840もアタック音で少し気になるような気がします。

しかしながら!。拙い俺スピーカ自作経験でもあんまりやりすぎると鮮度が落ちたようなガッカリな音になりがちかと思われます。ほどほどがよろしいかと。

ある程度はハコが鳴りたいように鳴らしてやるってのが良い気もします。根拠無いけど。

<低音>

・ドライバ背面のBassPortの空気がより通りにくくなり、空気バネは上昇して、Q値の低下とf0の上昇が発生しそう。

よって低音は減少傾向となるの?(疑問形)

・その一方で、吸音材をハウジングに入れることでハウジング容量UPと同等の効果もあり、こいつはQ値UPとf0低下を招きそうな気がします。

これによれば、低音は増加しそう。

増えんのか減るのかどっちやねん?

・・・・やらんとわからんね。ということでやってみます。

吸音材としてSONYのMDR-CD900STのものが合いそうなサイズだったのでこれを使用してみます。

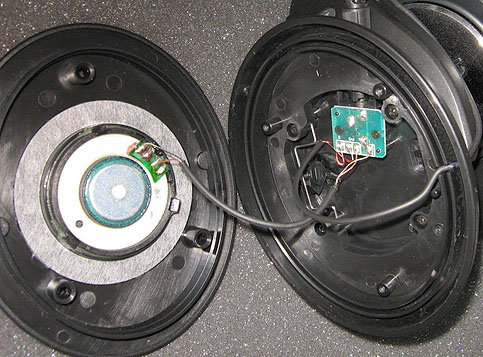

| MDR-CD900STの吸音材を | 入れてみますた |

|

|

かなりピッタリです。ラッキー。

早速測定。

| 周波数特性 灰色:ノーマル、 赤:Mod後 | インピーダンス(いずれも装着時) |

|

|

ん。測定誤差もあるでしょうが、なんとなくよりフラットになっているように見えなくもないです。

インピーダンス特性は思ったほど変化無いですが、90Hz、300Hz、5kHzあたりを見ると、なんとなくそれなりに滑らかになっているような気がするようなしないような・・・・・。

どうもBassPlugが閉塞気味になる効果の方が大きいのかしらん?

低音の90Hz近辺のピークは僅か1~2dB程度ですが、若干ダンプされて数Hzですが共振周波数は上昇しているようにみえます。

以下のCSDを見て差異はあまり明確ではありませんが、なんとなくピーキーさが薄れているような気がしたりしなかったり・・・

| CSD ノーマルSRH840 | CSD MOD SRH840 |

|

|

|

|

<俺聴覚上はどうなのか?>

よりあっさり風味になったような気がします。悪く言えばあんまりメリハリないかなあ。

低音はダンプされているので、より締まった感じにはなりますけれど、だからといって良いかと言われると悩むところ。

ノーマルの音は少し反響があるように感じますが、これがなんとなくアクセントになっているようにも思われ。

どっちが好みなのか迷った挙句、多分ノーマルの方が好き!というトホホなオチになりますた。

2009/11/22:よく「カルカリ」って間違えます。

新橋 カリカル 追加。

新橋はカレー屋が沢山。

================================

【MODるべきかMODらぬべきか】

ネジ3本はずしてSHURE SRH840の中の人(Lch)を記念撮影。

んー・・・・

「内部反射がどうたらでドライバに悪影響がフガフガ・・・」

「定在波の発生を抑えるべくムニャムニャ・・・」

などと呟きつつ、魔改造方面の方は吸音材を詰めそうな中の人の様子です。

すっからかんだし、本当に効果ありそうな気がしてきて怖いです。

スピーカーのでやってみようかしらん?

(ダンプが効いて少し低音やF特のグリッチが・・・などと夢想。いや妄想だな。)

あと、ドライバーの固定リングがボンドでベッチョリ固定されて取れないみたいなのがちょっと悔しい。(何故?)

2009/11/21:なげやり感想

SHURE SRH840。

【外観写真】

イヤパッドは厚手でソフトなタイプ。ヘッドバンド部もソフトで表面はメッシュ状。それなりに装着感は良い。

側圧が比較的強い点は好みが分かれましょうが、騒音を遮断するにはこの程度で妥当と思われ。

(例えばSONYのMDR-CD900STの側圧だと緩くて快適だとは思うが、音漏れや遮音性は悪そう。)

音については、個人的にツボ。(まあ、これはどうでもいいでしょうけれど)

低音寄りのドンシャリ風ですが、密閉型としてはかなり音圧フラット。とはいえもちろん音圧の山谷やアノーマリは開放型と比較すればそれなりに多そう。

(偶然かもしれませんがCD900STも300HzあたりにRokingMotionらしきアノーマリがありますねん)

【グラフ1】SHURE SRH840 周波数特性と位相

90Hzくらいで音圧が高くなってますのでf0は90Hzあたりでしょうね。

300Hzのアノーマリと、3-5Hzあたりの中高域のピークが特徴的かしらん。よってボーカルはそこそこ目立つでしょうし、サ行は若干キツさがありそうな予感。

その他はかなり素直な特性に見えまする。グートグート。

|

【グラフ2-A】SHURE SRH840 インピーダンス(装着時/非装着時) |

【グラフ2-B】SHURE SRH840 インピーダンス 垂直軸拡大(部分) |

装着時でfoは91.8Hz。Qtsは0.456。DC抵抗は37Ω程度。

細かい個人的な興味からしますと、300Hzのアノーマリを中心に150~500Hzあたりのインピーダンス曲線が細かく震えており、何かしらありそうな予感。

やっぱRockingMotionが起きてしまっているような気がします。後で高速ビデオで撮って確認しませう。

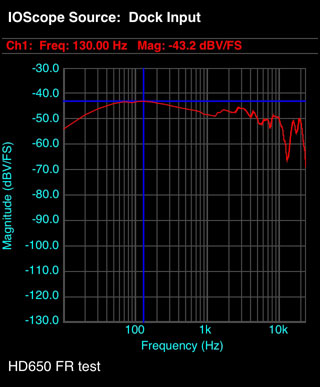

【グラフ3】周波数特性についてSHURE SRH840と他の機種を比較 (左:SONY MDR-CD900ST(密閉型)、 右:Sennheiser HD650(開放型))

こうしてみるとMDR-CD900STとは周波数応答は随分違うように見えます。 CD900STはカマボコ傾向で、SRH840は低音寄りのドンシャリ傾向といった感じですかね。 |

HD650との比較では、SRH840の方が3kHz超の音圧が概ね5dB程度音圧が高く、高域はハデ目。 サ行もSRH840はややキツさがある感じ。 っていうか開放型のHD650と比較スルナ。 |

個人的には思わぬ伏兵。相当真面目に作ってます

2009年オーバーヘッド部門での俺的ベストでいいや。たぶん。(なげやり)

2009/11/16:

WIRED VISONのカレーの記事。

電車の中で読んで思わずニヤニヤしてしまいました。

心の中で随所にツッコミをいれましたが、とにかく俺の完敗だ。

==================================

最近は立ち読みで済ませてしまうこともあったMJ誌ですが。

今月号は買いました。(12月号)

なぜなら「特集●自作アンプのハンダ付けテクニック」にピピっと反応したからであります。

極めて地味な特集ながら、各ライターが思い思いに、ハンダ付けについて語っております。

各記事のタイトルは以下の如きものです。

「ハンダとハンダゴテ用品」

「私のハンダ付けテクニック」

「ハンダ付けの温度管理」

「ハンダ付けとその注意点」

「私のハンダ付けとハンダゴテ」

「佐久間アンプのハンダ付け」

「ハンダ付けは創造力の源」

「複数のハンダゴテを併用しハンダの種類を使い分ける」

「常用しているハンダとハンダゴテ」

「ハンダ付けに思うこと」

「ハンダ付けにまつわる思い出」

・・・なんだかすごいぞMJ。

前言撤回。これはキャッチーだなあ。

俺限定かもしれませんが。

(当然ながら記事はいたって真面目な内容です。)

2009/11/15:カレーキングダム

五反田/金子迦哩 かれー王国 追加。

==================

御茶ノ水/ゴーゴーカレー 追加。

==================

毎度、御茶ノ水~秋葉原巡回。ヨドバシカメラ秋葉原店4Fにて「音展」なるものが催されておりました。

どこで開催されるのか事前に調べていたわけではないので、ちょっと得した気分。

以下を各1分程度試聴する。いずれも知らない楽曲での試聴でもあり、極めていい加減な俺印象。

・beyerdynamic T1:メッシュが結構カッコイイ。音は割と低音寄り、かつ高域のシャリつきとサ行のきつさが殆どないように感じました。なんとなくHD650を想起す。例のアンプに繋がっていたせいか?

・SHURE SRH840:これも割合低音寄りか。しっとり落ち着いた音調でなかなか好ましいように感じる。

・SHURE SRH440:840と比べれば少し高音寄りか。とはいえ当然ながら基本的な音調は良く似ているように思う。軽めに聞きたいならコッチのがいいかなあ?イヤパッドが少し薄いが装着感はさほど変わらないかも。

CECの奴きくの忘れたのが残念す。

所感といたしまして、がんばって説明しているメーカーの方を見ると、買って偉そうに文句を言っているだけな自分はちょっぴり後ろめたい気もしました。ダメな奴でゴメンナサイ。

2009/11/14:ピカピカ反対同盟

ATH-ES10。

ポータブルのヘッドホンでギンギラに反射するハウジングってのは全く理解に苦しみますわ。

個人的には成金趣味のようで下品だと思う。せめてマット調にしとくれやす。

・・・といった愚痴はさておき時間がありません。そんなことより音です。

いつもどおりヤッツケでいきます(おい)。

【グラフ1:周波数応答 ATH-ES10 vs ATH-ESW10Japan】

【グラフ2:周波数応答 ATH-ES10 vs edition8】

【グラフ3:インピーダンス ATH-ES10】

周波数応答、インピーダンスからなんとなく予想:

・全体として周波数応答はかなり低音よりに思える。(4kHzのピークを除けば)高域の派手さはあまりないためそれなりにモコモコっとした音の予感。

・300Hz以下の低音について音圧が5~6dB程度高い。ベースやキックなどは十分派手なことでしょう。きっと。

・500Hz前後の音圧のヘコミは、楽曲によってはかなり不自然な印象になることがあり要注意かも。(500Hzあたりには楽器のスペクトルが集中しやすい)

・高域は6kHz以上が比較的音圧低し。よっておそらくボーカルのサ行のキツさはさほど無いものと思われ。

・f0は装着時で概ね100Hz(非装着時で70Hz)。

・装着するとf0のZmaxが強烈にダンプされていることから機械的なダンピングは弱く、空気バネの依存度合いが大きいようにみえる。ちょっと低音は制動ユルそうな予感。

・4kHz強で音圧とインピーダンス上で比較的大きな共鳴あり。

一方30分ほど聴いた単なる俺主観(信じちゃだめ!)ではどうかといえば:

・全体として低音寄り。

・低音は迫力があるが録音・楽曲によってキックやベースがブーミーに感じる頻度が高いように思う。

・オーケストラもちょっとモコモコしますが楽しめる範疇のバランス。バイオリンやフルートの強奏部でキツさあり。4kHz強のピークのせいでせうか。

・ボーカルは若干引っ込み気味(まあ低音多いし)。サ行のキツさはほとんどなし。

・音場感は普通程度。楽曲によっては良い感じのものもあった。

・中高域の鮮度や自然さについてはESW10やESW9の方が良いのではないかと思う。まあ単なる俺の好みで恐縮ですが・・・。

・edition8程のドンシャリではなく、低音の量が比較的目立つ周波数バランスな印象。

以上。ATH-ES10のヤッツケの感想でした。。

2009/11/8:

IOScopeの続き。

インピーダンス測定用のケーブルをシコシコと作る。

30分くらいで完成。・・・・とっても見栄えが悪いのは内緒。

測定原理はARTA(LIMP)と全く同じ(※)で、定電圧法であり

参照用抵抗を直列にはさんで、アンプが印加した電圧値と、参照用抵抗に生じる電圧値から、以下の計算式で算出しているものと思われ。

Z=Rsamp(Vgen-Vsamp)/Vsamp

(ここでZ=測定対象のインピーダンス、Rsamp=参照用抵抗の抵抗値、Vgen=アンプが印加した電圧値、Vsamp=参照用抵抗に生じる電圧値)

(※)我ながらこのページ誤記が多いのでちょっとブルー。「電圧」んところ「電流」って書いていたりなぁ。・・・・後でコッソリ直そう。

IOSCopeのサイトのチュートリアルビデオをまねしながら校正実施。校正は最初にいっぺんだけやれば後はやらずにOK。

リファレンス抵抗としてとりあえず手元にあった金被抵抗100Ωを特段の意味も無くチョイス。

(999Ωまでなら使えるそうですし、LIMPでも100Ωで上手くいっているのでいいかなーと)

準備はOK、早速測定!

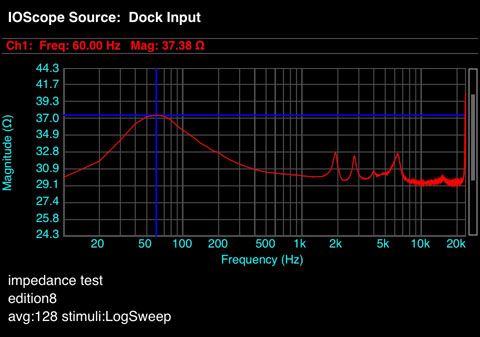

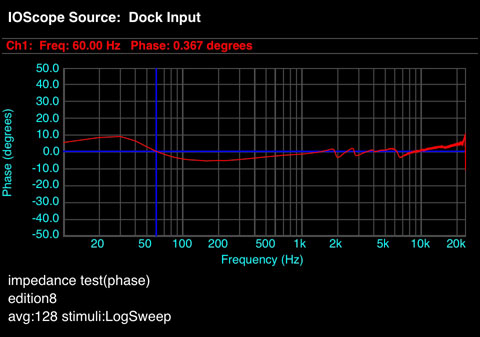

【グラフ1-A】IOScopeで測定したedition8のインピーダンス |

【グラフ1-B】IOScopeで測定したedition8の位相(インピーダンス) |

CLIOで測ったのと比較してみませう。

【グラフ2】CLIOfwで測定したedition8のインピーダンス

ばっちりやん。

使える使える。(当たり前か)

| IOScopeでインピーダンスを測定する際のTipsとしては、 ・刺激信号(iPodの出力)をあんまり大きくしてはいけないようです。刺激信号のレベルが大きすぎると測定誤差が増えます。 アベレージング回数を増やしてS/Nを稼ぎつつ、S/Nが確保できるギリギリまで出力を下げて測定すると、 DC抵抗値の誤差が少なくなるようです。 |

Tipsは以上!

・・・いや注意事項はこんくらいで、サクっと測定出来ちゃいましたので、1個しかTipsないです。

っていうか、ダメにんげ・・いや同好の士な方がいるといいなあ。

いないか。

2009/11/7:

iPhone/touch用アプリ、IOScopeが結構スゴイ件。

スイープ式ではなく、本格的に入出力信号を畳み込んでインパルス応答を求めるタイプっすね。

なので位相やら群遅延やら時間領域の結果も求められます。

ついでに簡単なケーブルを自作するとインピーダンス特性も測れます。なんだかiPhone/touch用のミニARTAって感じです。

測定時間は僅か数秒。結果は正確で文句なし。マイクと録音デバイスの能力次第。

欠点は

・ソフトの価格が18,000円とかなり高い。

・測定結果を再ロードして解析したり、オーバーレイ表示する機能がない。

・タッチスクリーンなので細かな操作がしにくい。(工夫次第だとは思いますけれどね)

・CSDはなし(ソノグラム表示ならiPhone/touchの画面でもいけると思うんだけれどなあ・・・)

・iPhone内蔵マイクは200Hz以下がごっそりカットされており全く使い物にならないため、別途マイク入力付きの録音アダプタ(自分はこんなの。7千円位)と、

それなりの性能のプラグインパワー対応のバイノーラルマイク(自分はSOUND PROFESSIONALS SP-TFB-2H。1万円強)などが必要。

などなど・・・とまあ、色々と問題はあるものの、iPhone/touch+αでここまで本当にやっちゃう人に敬意を表しまして遊んでいる次第です。

|

|

※注:10Hz~24kHzのグラフです。

当たり前ですがARTAと結果は殆ど変わらず。

う~ん。これだと試聴時にサクっとインパルス応答採取したり出来ちゃうわけですが・・・怒られるかなあ。

2009/11/3:

audio-technica ATH-CKS70 追加。

5千円前後と思いますが、出来はそれなりに良いものと思われ。自分は結構好きですね。

=====================

新橋/せんば自由軒 (インデアンカレー編) 追加。

カレー界のガラパゴス。

2009/11/1:

市ヶ谷/カレーの王様 追加。

またカレー・・・・。

2009/10/31:

今更ですが、MJ誌11月号を読んで感想。

個々の連載は日本で出版されているものの中では良質だと思いますし、

読者を「事前の知識は無いけれど、知性は無限にあるもの」として書いている・・・ように感じられる点も、誠実と言えましょう。

(真空管アンプの製作記事が多すぎなのはちょっと変だと思いますが)

しかしなぁ。正直枯れ過ぎ。

もちっとこう・・・なんかキャッチーさというかモエどころというか・・・そういったものが足りなさすぎな気がします。

地味な技術でも面白い所は必ずあるはずで、フォーカスの当てようだと思うんですよね。

まあ言うほど簡単じゃないか。

2009/10/28:

五反田/Hot Spoon 追加。

カレーです。ヘッドホンネタではありません。

2009/10/26:

五反田/三田製麺所 追加。

つけめんです。ヘッドホンネタではありません。

FOSTEX T50RPの何かをちょっと追加・修正。

ま、ちょっとだけです。2度見する必要は全くなし。

2009/10/25:

FOSTEX T50RPの何かを追加。

単にオルソつながりです。時間が無くてやる気の無さMAXですので、あらかじめご了承ください。

2009/10/24:

ヘッドホンネタではありません。念のため。

2009/10/23:

HiFiMAN HE-5の何かを追加。

すいません。内心イロモノ?と疑ってました・・・

2009/10/19:

つるそば@五反田を追加

ヘッドホンネタはありません。

2009/10/18:

SONY MDR-570LPの何かを追加。

それはともかく腹減ったアルヨ。(現在AM11:30)

=========================

東京麺通団 西新宿(東京都新宿区西新宿7-9-15)

食べたの3回目です。

ちょっぴり本格的な「はなまるうどん」という感じで、回転率はとてもよく、サっと入ってサっと出られるファストフードな感じ。

(5点で満点)

【またされない度】 3.0

混雑のわりにはまたされない印象。

かまたま等の「釜揚げ系」メニューは、高確率で4~5分程度?茹で上げに待たされる・・・らしいが、自分は2回たのんで2回とも並ばずOK。

(「水で締めた」うどんである、ぶっかけ、ざる、かけうどんは等は待たされない)

ただし1バッチで数人まかなえるため、回転率はかなり速い。待っても最大2バッチくらいで10分程度でしょう。

【揚げ物その他】 3.5

非常に種類が多く、定番サイドメニューはほぼ網羅されている。バリエーションまで入れれば30~40種類は軽くありそう。

イワシ天、ウインナ、野菜かきあげ、かしわを試したが、味はどれも水準+αといったところか。(イワシ天の鮮度は△だと思うが・・)

かきあげの大きさは普通程度。他も量については普通で特筆すべきものはない。

【うどんのコシ】 3.0

普通~すこし柔らかめ。例えば同じ新宿であれば西口の「一滴八銭屋」ほどのコシやモッチリ感ではない。

【うどんのつゆ】 ぶっかけつゆ3.0、かまたま3.0

ぶっかけつゆ(醤油だれ)は、いりこだしの風味が強めであり、好みが分かれるところかも。

かまたまについては、普通。可もなく不可もなく。うどん大で食すと若干飽きるように思う。

事前にある程度玉子と醤油だれがかき混ぜられているのがちょっと残念だが、かまたまに必須なかき混ぜ行動を可能な限り回避したい方にはむしろグーか。

【総合】 3.2くらい

近くに用事があったら行くかも。メニューが非常に豊富でどれも水準に達している点は評価できる。

でも同じ西新宿の一滴八銭屋に行きそう。(10分くらい歩くけど)

・・・などとエラソーに言ったところで、自分。四国に行った事もないけどね。

俺脳内理想うどんが基準。

おお、なんかオーディオの評価っぽいっかも。

2009/10/11:

GRADO GR8の何かを追加。

iGRADOより全然良いと思いました。っていうか比べたらダメか。

=====================

新宿で本屋からの帰りに、高層ビルの谷間に人垣あり。

人垣の奥にニョキっと排気口のような2つのスーザフォンが突き出ているのが見えた。大学のブラバン大会の様子。

うーん。この大太鼓の心臓に響く感じはヘッドホンでは無理だなあ・・・っていうか防音室でもないとスピーカーでも無理。

・・・などと大変クダラヌことを思いつつしばし眺める。普通に楽しみゃいいんだってばさ。

2009/10/10:

KOSS/SPARKPLUGの魔改造追加。

・・・こんなん書いていいのか俺?

2009/10/8:

メーカー/型式だけ書いてたんじゃあ、あまりにも不親切ではなかろうか?と思い立ち、とてもやる気の無い写真を追加中。

やっぱしょーもない写真でもモノが分かりやすい気もしますので継続・・・できると良いなあ。

2009/10/5:

Roland RH-PM5の何かを追加。

地味に売られすぎな気もします。

2009/10/4:パッドなの?

動画は撮れないらしいですがそれは一向に構わないので、64GBのipod touchを買おうかと迷っていましたが、

なぜかSR-404Limiedを買っていたというワケのわからぬ俺でした。

俺イヤーでの感想で恐縮ですが、このSR-404Limited。

ローエンドが良くなってませんか?コレ?(誰にいっておるのか)

30~60Hzくらいのウルトラヘビーなベースも普通に聴けるし(※)。普通のSR-404ではこんなんじゃなかったと記憶してるんですが・・・・

(※)The Orb/The Dreamとか。・・・・SR-404LTDでどんなん聞いてるのかと俺。

【周波数特性比較】SR-404LTD vs. HD650

(stimuli=LogChirp@48kHzSampling,64kLength、バイノーラルマイクSP-TFB-2Hを自分の頭に装着して使用)

かなりフラットな感じです。

5kHz超で発生しているピーク/ディップは、俺頭の頭部伝達関数が反映されているので凸凹します。

このへんは1/6~1/3octくらいのスムージングをかければそれなりに綺麗に見えちゃうんでしょうけれど、

測定の誤差を隠している感じがあってなんかイヤですし、スムージング後のはなんとなく想像できるからこのまんまでも良いかなあと思う次第です。

いや、ダイナミック型と比較とかないから。

・・・・・・というツッコミはごもっともなのですが、怪しい俺イヤーでもローエンドがいい感じになっていて、普段HD650メインですがあんまり違和感ないんですよね。

うーむ・・・分かりませぬが、

パッドの吸い付き(?)が良くなっているせいでしょうか?

普通のSR-404と比較せねば分かりませんが、後日比較してみたいと思う所存。

(いや、パッドだけLTDにして普通のSR-404でもウマー!ってなことだったら素敵じゃあありませんかと期待してたりして。)

2009/10/3:いい解説

ココ(ヤシマ電気)のダイナミック型とBA型のイヤホンの解説はとっても素敵です。

やっぱ↑にあるように、エッジも含めた振動板の柔らかさ(コンプライアンス)の問題ゆえに、ダイナミック型のイヤホンで密閉度が確保出来ない、ということなんでしょうかね。

密閉度が確保出来ない、ということは・・・ですよ、

最低共振周波数f0以下のローエンドはストンと音圧が落ちてしまうので、これを不自然にしないためダンピングを甘めにしてf0あたりの音圧を持ち上げがちにしたり、

「管に穴が開いている」という状態からすると管楽器のようにヘルムホルツ共鳴が発生してピーキーな特性になりやすい、

・・・ってな傾向がダイナミック型イヤホンにはあるといえるのでせうか?

(いや、別に「ダイナミック型よりBA型の方が優れてる!」などとは思ってはいませぬが。ハイエンド伸びないしな。BA型。)

んで、一番下のF特のグラフは、e-Q7のマニュアル記載のヤツと同じですわな。

・・・ここにあったか20kHzまで載ってるver.が!

(すいません、BAの線の方はおんなじではありませんでしたね・・・・)

3回(実質2回)しかアップされてないのが残念だわぁ。もっと頻度UPしてくだちい。

====================================

たまたま ― 日常に潜む「偶然」を科学する/レナード・ムロディナウ (著), 田中 三彦 (翻訳)

確率やら統計に基づく現象は、時として人間の直感とは全く相反する様が活写されており、とても面白い。

語り口も比較的フランクで読みやすい部類と思います。

ファンドやらハリウッドの具体的な成功/失敗例が単なる偶然性(ベルヌーイ過程)に支配されている気配濃厚であるにもかかわらず、

後付けの理由と結果で評価される様が、面白おかしくもちょぴりもの悲しく記されたりしております。

(「結果が全て」とか「自己責任」なんて言葉について今一度考えてしまう次第です。)

モンティ・ホール問題(3つのドア問題)や、ベイズの定理はかなり平易に読みやすく、具体的に書かれていると思う。

3枚ではなく、100枚のドアバージョンは分かりやすい!

モンティ・ホール問題は、数学者エルディッシュも当初「ありえない」と認めなかったそうで、我々が間違うのも無理ないですわな。

その他、レビューやネットでの評価を読むのが好きな皆さんにとっても、有益(と思われる)な知識がいくつかある点もうれしい。

なかでも、「少数のサンプルが母集団の潜在的な嗜好を正確に反映しているという誤解」については、一読に値すると思います。(第5章 P145あたりから)

例えば、ある対象の「好き/嫌い」について±5%の精度で統計的に有意な結果を得るためには370の偏りのないサンプリングが必要!・・・といった具合。

我々がネットでの評価で商品を判断する際には、普通そういった沢山の数や、偏りのないサンプリングに基づくデータで判断をしていませんよね。

これはつまり「その評価ってのは本当?」と大なり小なり疑う必要があるということでありましょう。

そんなわけで、確率・統計はとっても直感と反することが多いのだけれども、知っていればちょっとはマシな選択が出来る可能性が高くなりましょう。

2009/10/1:

お値段と品揃えに期待。

既存のデジタル書籍って、読みづらいしメモ書きも出来ないし不便、と思う割にはお値段高くてあんまメリット感じません。

ソフト(フリーウエア、シェアウエア、ダウンロード販売)みたいに、電子書籍の課金のモデルはもっと幅があっていいとおもうんだけどなあ。

フリー版は低解像度、課金版は高解像度&特典付きとかね。

==========================

野田ともうします。/柘植 文(つげ あや)

今年読んだマンガで2番目に面白かったデス。

不条理系の「るきさん」(高野文子)つー感じですが、なんだか時々グッとくる不思議テイスト。

2009/9/27:

ヘッドホンに興味を持ってから既に3年半程。

買ったヘッドホン多数。

で、今使ってるヘッドホンは3年半前と全然変わらない。

これ程無益なことがありましょうか。

2009/9/26:

俺学習帳 その1に内容追記。

(合っているかどうか自信ないなあ・・・むむむ・・)

2009/9/23:

念願のゴーヤチャンプルーうどんを食べることができました。

独特の雰囲気。そしてお客の年齢層高し。意外なことに結構みんなうどん食べてるぞ。ナポリタンうどんとか。

店内の照明が妙に暗いのも不思議。

でもまた行きます。

================

俺学習帳 その1追加。

その筋な偉い人にとってはロクデモない内容かもしれませぬが、ダメ人間なのでこの程度なのです・・・・

2009/9/21:

ファイナルオーディオの2つのヘッドホンを試してみて分かったことは、(自分の場合は、ですよもちろん。)

最初の強烈な違和感も、我慢して15分も使っているとほぼ慣れちゃうってことです。少なくとも楽しめる程度には。

この特性なのに・・・(各種グラフをマジマジと見る)

恐るべき適応力(というかいい加減さ?)。

人間の集中力と妄想力に勝るオーディオ機器などなし、などと思う次第です。

2009/9/20:

サイトを始めて作った時から、心の師匠としているのはコチラなのですが

嗚呼・・・自分は随分と道を誤ってしまったやうです。

==============================

またファイナルオーディオ

もうしませんごめんなさい。

2009/9/19:

ファイナルオーディオ届きますた。

エントリーモデルですけど。

それなりに気合入れましたが結果は結構な辛口になっちゃいました。

・・・・すいません。

2009/9/18:俺メモ【山谷】

オーバーヘッドタイプのヘッドホンの測定で避けられないのが、概ね2kHzから上の高域で発生する音圧の山谷。

この理由は、イヤパッドの中で発生する共鳴と、(おそらく)ドライバとマイクとの近接効果によって生じるディップもあるのではないかと疑ってマス。

どちらが支配的かといえば、前者かと憶測しているのですが、ここでは後者の影響が仮に出ているとしたらどーなのかを簡単に見てみます。

近接効果によってディップが発生する周波数は、振動板をピストンモーションする剛体と近似して、かつ自由音場であるとしてみると(ヘッドホンですからほんとは違いますよ)。

以下の周波数で音圧にディップを生じるとのこと。(詳細はココの2~4Pあたり。音圧の計算はレイリー積分にて求めているとのこと。)

Fn=(2n+1)c/4a (n=0、1、2・・)

ここで、c=音速、a=振動版の有効半径

例えば上の式で半径20mmの振動板で計算してみると、4.3kHz、12.9kHzでディップを生じるはず。少なくともラウドスピーカーでは。

こんな感じで、もしかするとヘッドホンでも3~5kHzあたりや、10kHz~16kHzあたりにディップを生じる場合、近接効果の可能性があるのでせうか?

・・と疑ってみてますが、果たして・・・・

=================

3代目マイク有力候補であった、ゼンハイザーのカプセル使用のマイクでありますが、

耳の中でのスワリ具合が難しく再現性に難あり、不採用感濃厚でしょんぼりな結果。

妥協案として

・フリーフィールドでフツーの測定用マイクで測定したグラフ(ドライバーから10~20mmくらいの距離で測定となりましょう)

・頭にかぶってバイノーラルマイクで測定したグラフ

の2つ併記という強行手段はどうだろうか。

どうだろうかってひとりごちても仕方のないことですが。

低域と高域はグラフはガッツリ違うでしょうけれど、中域はある程度相似になるでしょう

2つ見比べてみれば、測定に大きな誤りがあれば発見しやすいというメリットもあるかも。

ダメかなあ・・・

2009/9/16:3代目マイク

オーバーヘッド用に使っていた2代目バイノーラルマイクSP-TFB-2Hの高域について、

M30とのフリーフィールドの比較で、10kHz超が数dB低めの値が出るのが気に食わない。

なんぼ相対比較っつーてもちょっと気分が悪い。

で、ちょっと高めのゼンハイザーのカプセルを使ったマイクを試し中。

結構いい感じなので、こいつでオーバーヘッドは測定し直したいなぁ・・・

2つしか測定してないからまだいいけど。

2009/9/13:

edition8。個人的には色々と考えさせられるちゃいました。

謎。

2009/9/12:どんなサイトなら継続しやすいのかしらん

レビューって程の大げさ文章はもはや書けませんし、やっぱ測定結果に数行程度の一口コメントくらいが自分には精一杯。

そのコメントにしても

「こいつには3つ魂が入ってねェ・・・。ポンコツだっ!」 (c)ラーメン狩り

・・・とかいったカッコイイのは無理だし、フヌケてオドオドした感想文的に行くしかないのでございます。

っていうかポンコツなのはこのサイトではないかと。

===============================

Klipsch image S2。

| 俺イヤーによるひとくち感想: 低音に重心のある、弱ドンシャリ風。低音は少しボンついて制動が弱い感じあり。 全体のバランスは悪くは無いが、鮮やかさが不足気味。(S4と比べても) シンバルが地味で引っ込み、金属感が乏しいことからも5~6kHzから上の高域が控えめであることが伺える。 このため高音楽器も、表情が乏しくややノッペリとした感じに聞こえる場面あり。 ボーカルは太めだけれど引っ込んだりはしないし悪くは無いと思う。サ行のきつさは少しあるが、痛いといったほどでもないし普通な程度。 このS2に限りませんが、カナル型イヤホンはイヤピースによる密閉の具合で低音の量が激しく変わるので、 しっかり耳に装着できるか否かが音質に関する最重要ポイントと思われ。 指で少し押し込んでみて、低音量があまり変わらなければOK。 大きく変わるようなら・・・イヤピースを工夫してなんとかしたいところ。(自分はShureのソフトフォームを使うと具合が良かったです。) |

| 【グラフ1-A】 Klipsch image S2 vs ER-4Pの周波数特性比較 (stimuli=LogChirp@48kHzSampling,64kLength) 赤:image S2、灰色:ER-4P |

【グラフ1-B】 Klipsch image S2 vs image S4の周波数特性比較 (stimuli=LogChirp@48kHzSampling,64kLength) 赤:image S2、灰色:image S4 |

|

|

| ER-4Pと比べると、相対的にはかなり低音多し。 高域のレゾナンスもかなり目立ち、5kHz以上の高域はあまり滑らかではない様子。 (本測定では6kHz弱と12kHz近辺。ほぼ自分の耳の印象と整合。) |

S2とS4は相当に似ているように見えますね。 大きな相違点といえるのは8kHz前後の音圧でせうか。 シンバルやハイハットの金属的なきらびやかさに直結する帯域ですので、 この点でS2は少し地味でありそうといえましょう。 よって、S2はイコライザーで8kHzあたりを数dB持ち上げてあげると、 グンとバランスが良好になるような気がいたします。ご不満ある方は試してみるのも一興かと。 |

【グラフ2】インピーダンス image S2

最低共振周波数は、約2.5kHz。6kHz弱の小さなピークはレゾナンスあるいは分割振動によるものでせうか?

| 【グラフ3】CSD image S2 image S2(左:2.46msec/30dBレンジ、 右:24.6msec/50dBレンジ) |

|

|

|

6kHz、12kHzのレゾナンスは比較的目立つけれど、持続時間はさほどでもないかも。

2009/9/10:寝る前測定

フライング気味ですが、モノが届いていたので

audio-technica ATH-CK90PROをちょこっと測って寝ます。

| 俺イヤーによるひとくち感想: どちらかと言えば低音寄りで高音控えめ感。 周波数特性に変な凸凹感は無く比較的素直だが、ハイエンドが今一歩伸びきらず、自分は若干ローファイ風に感じてしまいました。 あえて言えば、サ行のキツさも少なく全体的にまったり柔らかめなのは美点といえば美点か。 後、とっても単純な事ですが、赤青でしっかりLR表記があるのは個人的に好感度高し。 |

【グラフ1】 audio-technica ATH-CK90PRO vs ER-4Pの周波数特性比較(stimuli=LogChirp@48kHzSampling,64kLength)

赤:ATH-CK90PRO、灰色:ER-4P

おそらく4kHz前後の量が相対的に少なめなせいかと推測しますが、プレゼンスというか鮮度が若干悪く、自分は若干ローファイ風な印象を持ってしまいました。

| 【グラフ2】CSD audio-technica ATH-CK90PRO CK90PRO(左:2.46msec/30dBレンジ、 右:24.6msec/50dBレンジ) |

|

|

|

レゾナンスが比較的少なめに見えます。結構いいかも?

【グラフ3】インピーダンス audio-technica ATH-CK90PRO

1.9kHz弱と、7kHzあたりに共振ピークあり。このあたりが低域、高域それぞれのドライバの共振点かしらん?

4kHzあたりはちょうど中間の点で(クロスに設定しているあたりか?)このあたり音圧が低くなっている原因かも。

2Wayらしく位相も複雑な形になってますねん。

・・・といったところで

唐突ですが、睡さMAXですので今日はここまで。

おやすみなさい。

2009/9/7:

忙しい時に限って、こんなの見て笑ってるそんな今日この頃。

灯台とトリックのYOUは面白すぎて嫉妬。

***********************

ベイヤーのカナル型イヤホン、DTX 100をちょこっと測って寝ます。

| 俺イヤーによるひとくち感想: 結構低音寄りでウォーム。迫力あり。サ行のキツさはそれなりにあり。 しかしながら10kHz以上の高音はかなり控えめに感じ伸びは今一歩。ちょっとモコモコしてる感じ。 例えばアコースティックギターなんかの鮮度を楽しみたい向きにはちょっと物足りないかも。 ・・・・いいのか俺。こんな適当な感想で。 |

【グラフ1】 beyerdynamic DTX 100 vs ER-4Pの周波数特性比較(stimuli=LogChirp@48kHzSampling,64kLength)

赤:DTX 100、灰色:ER-4P

| 【グラフ2】CSD beyerdynamic DTX 100 DTX 100(左:2.46msec/30dBレンジ、 右:24.6msec/50dBレンジ) |

|

|

|

ここで力尽きます。オヤスミナサイ。

2009/9/6:

「あのイヤホンのインピーダンスどんなだっけ?」と結構自分で見たりすることあんなあ・・・アフォだから。

ということで、定額のサーバ利用料がモッタイナイので旧サイトは閉鎖したのではあったのですが、

無料のサーバーに複製を置いておきますた。

(無料の都合上、ファイルサイズの大きなムービーファイルは長さを削ってますが、その他は同じなはず。)

淵野辺。今見直すと、色々と怪しいぞ(汗

・・・Zuとかケーブルのインダクタンス。30kHz程度で2Ωも違いあんのか?・・・測定誤差なんじゃね?・・ブツブツ

毎度のことですが、ここも旧サイトも突っ込みながら見ていただけると嬉しいなと。

んで出来れば確認したり、立派な測定なんかして公開してくれると俺が楽しいです。(え~?)

2009/8/30:投票所、混んでますた。

amazonで頼んでおいた「科学計測のためのデータ処理入門/河田 聡 (著), 南 茂夫」を昨日から読み始める。

冒頭の、つねに不十分な情報しか得られないんだけど計測する意味って何?どーすりゃいいのん?という基本的な問いから始まる素敵本です。

ディープな話題満載の2章以降は半分どころか

10%も理解出来ていませんと自信を持って言える俺ですが

分かるといいなあ・・・。

2009/8/29:

UltrasoneのZino。

今回はちょっと文句が多いようで何だか感じ悪いかなぁ。

「道具に文句をつけているうちは、道具に負けているぞ」(吹き替え:大塚周夫)

・・・といった感じでもってブロンソンにも怒られそうです。

2009/8/27:畳み込まないで遊ぼう

先日遊んでみた畳み込み。

周波数スペクトルがほぼ一様(スーガク的には自己相関関数がほぼデルタ関数)という条件を満たす入力信号を使えば、原理的には畳み込みで(S/Nの良い)インパルス応答を演算出来てしまう、というものでしたが

どうやら普通は高速化のために、バカ正直に畳み込みをする代わりに

・入力波形をFFTで周波数領域にヘンカン:(A)

・出力波形をFFTで周波数領域にヘンカン:(B)

・(A)と(B)をそのまんま乗算:(C)

・(C)を逆FFTで時間領域に戻してインパルス応答を得る。

・・・という一見遠回りだけれども演算回数が圧倒的に少ないFFTと逆FFTを使う方法が一般的な様子。

実際、泣きながらFFT/逆FFTをマクロに組んで試してみますと、 こんな感じの違いでした。(先日やった(1)の「入力と出力が完全に一致している」場合と、(2)の低音番長で試しました)

俺マクロにしてはなかなか良く一致していると言えましょう。

(縦軸の倍率は特にノーマライズもしてないので気にしないでくだちい)

高速版の方は、一旦FFTで周波数領域にヘンカンしちゃってるせいか、中央で折り返した対称形になってます。

(0~中央までしか使えない・・・ということかな?・・・・いやなんかやっぱりこれオカシイ気がするなあ。俺マクロ(涙)・・・どなたか教えてくださいorz。)

また0に近い微小な値で誤差が多いのは俺マクロの計算の誤差のせいだと思われ。

当たり前と言われればそれまでですが、時間領域<>周波数領域の変換は、めまいがするような不思議な感じがします。

まあ、どっちの方法を使ったとしても、

スペクトルが一様な刺激信号(サインスイープやらホワイトノイズやらMLSやら)を使えば、インパルス応答はそこから演算できる。

なので、極端にノイズに弱い擬似インパルス信号から開放されるということでありましょう。

・・・という感じを掴んだところで・・・オヤスミナサイ。

2009/8/25:畳み込みで遊ぼう

畳み込みを使えば、適当なサインスイープなんかの十分な帯域と時間を持つ入力信号波形(スピーカーへの入力信号)と、出力信号波形(マイクで拾ったスピーカーの音)使って、

S/Nの良いインパルス応答を逆演算出来ちゃうはずです。

最近流行のPCでの解析方法は大概こういった方法のようであります。(もっとも詳細な演算方法はずっと洗練されて高速・高精度のハズだとは思いますが。)

具体的には、入力信号波形と、スピーカーの出力信号波形の畳み込みをすれば良い・・・らしいぞ。

以下は全く仮想で、極端かつショボイ長さ(1000ポイント)のデータでありますが、

周波数特性によって定性的にインパルス応答がどんな感じに変わるのか、

お手軽なexcelのマクロで試して遊んでためしてみませう、という俺学習帳でございます。

・・・・間違ってたらゴメンナサイですが。(超弱気)

(1)まずは、入力信号と出力信号が完璧に同じな(振幅、位相ともに完璧!)夢のよーなスピーカーの場合(そんなのないですが)。

【①入力信号】 |

【②出力信号】 |

【①と②を畳み込んで得たインパルス応答】  |

|

・・・うむ。

当然ながら完璧な応答のスピーカー相当なので、ピっとインパルスが立っている感じになります。

(適当な俺マクロなので誤差はあるのでしょう。ちょっとガビガビしてますが。)

(2)次に、「妙に低音しかでないスピーカー」の場合

【①入力信号】 |

【②出力信号】 |

【①と②を畳み込んで得たインパルス応答】  |

|

ボヨーんとした感じのインパルス応答が得られますた。

横軸800あたりからは俺マクロゆえの誤差でしょう(泣)

(3)最後に、「高音ばかり出る、超ハイ上がりスピーカー」の場合。

【①入力信号】 |

【②出力信号】 |

【①と②を畳み込んで得たインパルス応答】  |

|

先頭のピークのあとに、高い周波数のピークが尾を引いて残るやうなインパルス応答が得られますた。

以上、ざっくり定性的にはこんな感じであってるかしらん?

2009/8/23:モチベーション低空飛行中

引越し早々ですが、すっかりペースダウン。

興味のある機種と内容だけについて、ノンベンダラリとやっていきます。

考えてみれば、既に買っちゃったものを測定するなんて詮無い事をするのは、

「・・・どーなってんの?」っていうスケベ心だけなわけでして、たまーに役に立つのはEQの設定とかアッテネータとかその程度。

そんな感じのサイト。

全然ダメじゃん。

2009/8/14:工事中につき

まだ色々がちゃがちゃと弄っております。

単なるその場の思いつきでしか書いていないため、

1~2ヶ月はサイトの構成なんかが落ち着かないかもしれませんが悪しからず。

・・・とかいって2ヶ月とかもたないかもしれませぬが。

2009/8/13:誰?

そんな事はさておき、ortofon e-Q7であります。